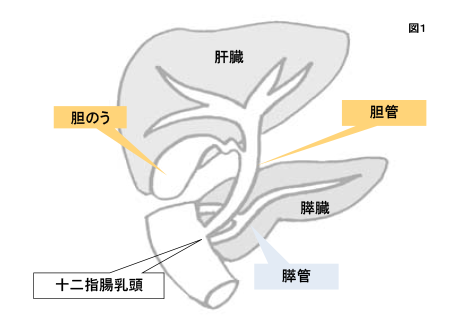

胆管とは、肝臓で作られた「胆汁」という消化液が流れる管のことです。胆管は肝臓の中から始まり、小腸の一部である十二指腸まで続いています。

胆のうは、その胆管の途中にくっついている、洋ナシの形をした小さな臓器で、胆汁を一時的にためておく「貯蔵庫」のような役割をしています。

胆のう・胆管・膵臓

当院では、胆のう・胆管・膵臓の専門的な診療に力を入れています。

院長は、東京大学医学部附属病院・消化器内科の胆膵グループおよび超音波内視鏡検査(EUS)の先進的な施設であるカルフォルニア大学アーバインメディカルセンターにおいて、専門的な診療と研究に携わってきました。

高度な専門知識と豊富な経験をもとに、正確な診断と丁寧な治療を心がけております。

胆のう・胆管・膵臓の病気は、症状がわかりにくいことも多く、注意が必要です。以下のような症状がある場合は、お早めにご相談ください。

健康診断や他院での検査で次のような所見を指摘された方は、精密検査(超音波内視鏡検査:EUSやMRIなど)や経過観察が必要となることがあります。どうぞお気軽にご相談ください。

胆のう・胆管・膵臓の病気は、早期発見・早期治療がとても重要です。当院では、超音波検査(腹部エコー)・CT・MRI・内視鏡検査(EUS)などを組み合わせ、正確な診断とリスク評価を行っています。

「経過観察で良いのか?」「すぐに治療が必要か?」など、不安や疑問にも丁寧にお答えします。ご自身やご家族の健康管理のためにも、お気軽にご相談ください

胆管とは、肝臓で作られた「胆汁」という消化液が流れる管のことです。胆管は肝臓の中から始まり、小腸の一部である十二指腸まで続いています。

胆のうは、その胆管の途中にくっついている、洋ナシの形をした小さな臓器で、胆汁を一時的にためておく「貯蔵庫」のような役割をしています。

肝臓では1日に600〜1000mL(約1リットル)もの胆汁が作られており、私たちの消化を日々サポートしています。

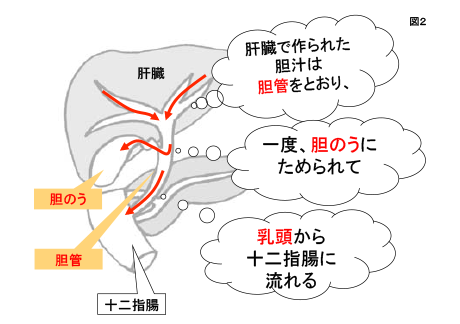

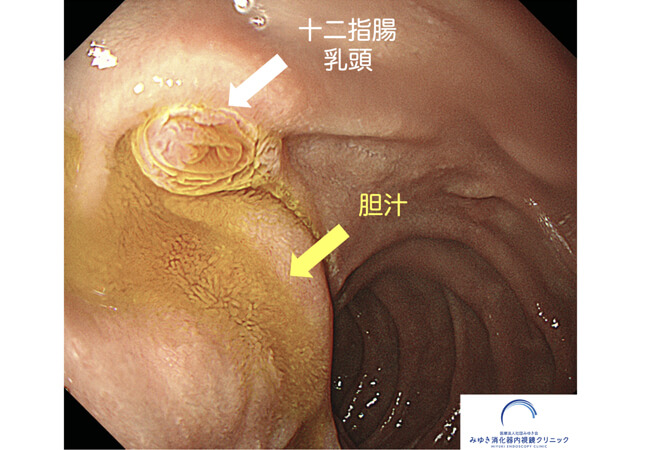

肝臓で作られた胆汁は、まず胆管を通って胆のうに送られ、そこで濃縮されて蓄えられます。食事をすると胆のうがギュッと収縮して、濃縮された胆汁を再び胆管に戻し、十二指腸にある出口(十二指腸乳頭)から排出される仕組みになっています。

この胆汁は、食べ物に含まれる脂肪やたんぱく質の消化吸収を助ける重要な役割を果たしています。

胆汁は黄褐色をしており、便が茶色く見えるのはこの胆汁の色によるものです。

そのため、何らかの原因で胆汁の流れが滞ってしまうと、便に胆汁が混ざらず、白っぽい便になることがあります。

また胆汁が血液中に逆流すると、腎臓を通じて体の外に出されるため、尿の色が濃くなることもあります。

胆のうや胆管に関連する病気は、自覚症状が出にくく進行することもあります。腹部エコー検査などで早期に発見できる場合もあるため、健康診断で異常を指摘された方や、みぞおちの痛み・右腹部の不快感がある方は、お早めにご相談ください。

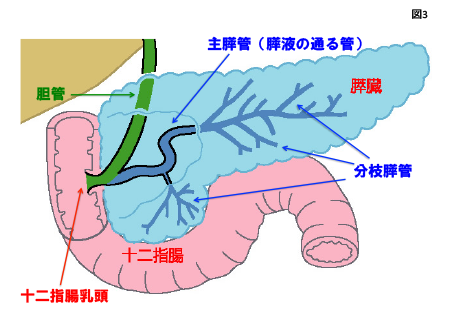

膵臓(すいぞう)は、胃の裏側にある長さ約15cmの細長い臓器です。体の奥に位置しており、自覚症状が出にくいため、膵臓の病気は早期発見が難しいことが特徴です。

膵臓の中には膵管(すいかん)という管が通っていて、膵臓で作られた膵液(すいえき)が流れています。膵管には、主膵管と、そこに合流する無数の分枝膵管があります。膵液は最終的に、十二指腸にある出口(十二指腸乳頭)から十二指腸へ排出され、食べ物の消化に使われます。

膵臓から分泌される「膵液」には、たんぱく質・脂質・炭水化物などの栄養素を分解する消化酵素が含まれています。これにより、食べたものが小腸でしっかり吸収されるようになります。

膵臓には、インスリンやグルカゴンといった血糖値をコントロールする重要なホルモンを分泌する機能もあります。インスリンは特に糖尿病とも深く関係するホルモンで、血糖値を下げる役割を持っています。

膵臓の病気は、早期には症状が現れにくいため、定期的な検査による早期発見がとても大切です。特に、家族に膵臓の病気のある方や、糖尿病、喫煙歴のある方は、膵臓ドックや超音波内視鏡(EUS)などの精密検査をおすすめします。

お腹にゼリーを塗り、超音波の機械(プローブ)をあてて、胆のう・胆管・膵臓などの様子を画像で確認する検査です。

胆のうや膵臓に異常が疑われるときには、まず最初に行われることが多い、体への負担が少ない検査です。

X線を使ってお腹の断面を撮影し、肝臓・胆のう・胆管・膵臓などの形や異常を詳しく調べる検査です。通常は、造影剤を使用します。病気の広がりや、周囲の臓器との関係なども立体的に把握できます。

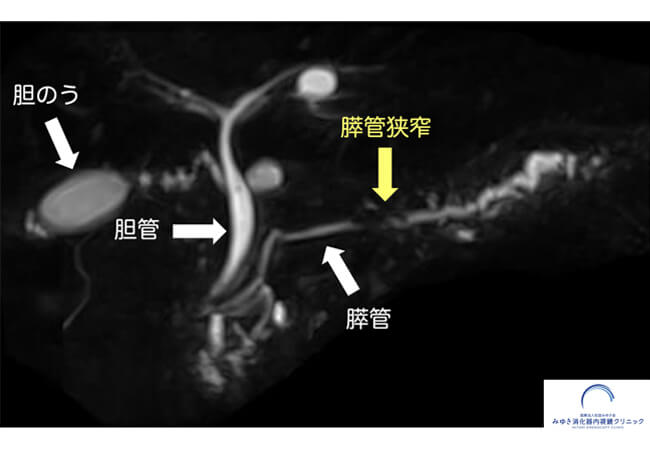

磁力を使って体の中を画像化する検査です。中でも胆管・膵管の状態を詳しく見るMRCP(MRI胆管膵管撮影)という方法は、胆汁や膵液の流れを非侵襲的に観察でき、膵嚢胞、胆管や膵管の狭窄・拡張、胆管がん・膵がんなどの評価に役立ちます。

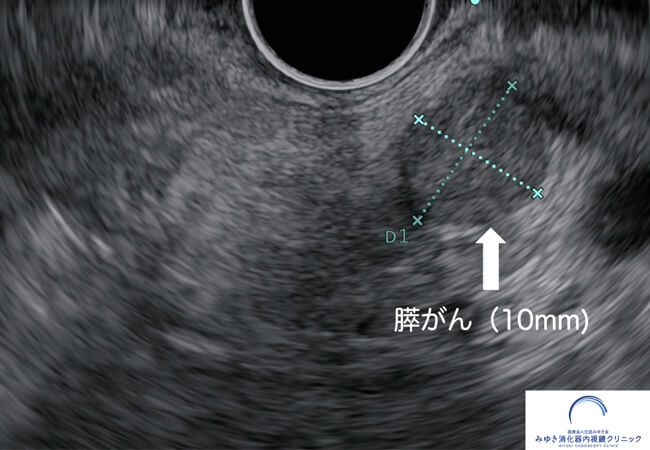

内視鏡の先端に超音波装置がついた機器を用いて、消化管の中から胆のう・胆管・膵臓などを近くで詳しく観察できる検査です。CTやMRIでは見えにくい小さな病変や腫瘍の評価にとても優れています。

(*)腹部MRIと同じ症例。MRIの膵管狭窄部に10mmの膵がんがありました。

内視鏡を使って十二指腸まで到達し、胆管や膵管に直接造影剤を注入してレントゲンで観察する検査です。診断と治療の両方ができる検査であり、胆管や膵管の詰まりの原因を調べたり、膵液の採取・細胞診、胆石の除去やステント留置(管を入れる処置)などが行えます。

TOP