大腸カメラ検査でわかる病気

大腸カメラ検査でわかる病気

大腸ポリープとは、大腸の内側(粘膜)にできるいぼ状の隆起のことを指します。多くは良性の腫瘍ですが、中には将来的に大腸がんに進行する可能性のあるポリープ(腺腫)もあります。大腸がんの多くは、こうした腺腫性ポリープが長年かけてがん化することがわかっており、良性のポリープの段階で発見・切除することが、大腸がん予防のカギになります。

多くの大腸ポリープは自覚症状がありません。そのため、健康診断などで便潜血陽性となったことをきっかけに発見されることが一般的です。

一部のポリープでは、次のような症状を引き起こすことがあります

大腸ポリープを調べるために最も有効な検査は、大腸内視鏡検査(大腸カメラ)です。

大腸内視鏡検査

肛門から内視鏡を挿入して大腸全体を観察します。ポリープの大きさや形、数を直接確認でき、必要に応じてその場で切除することも可能です。

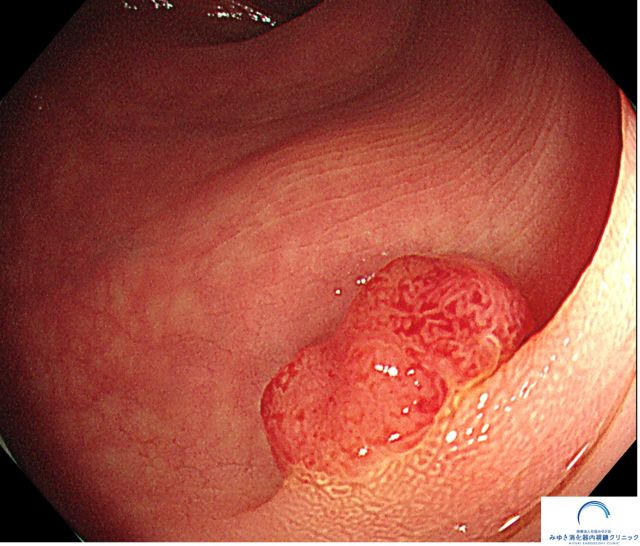

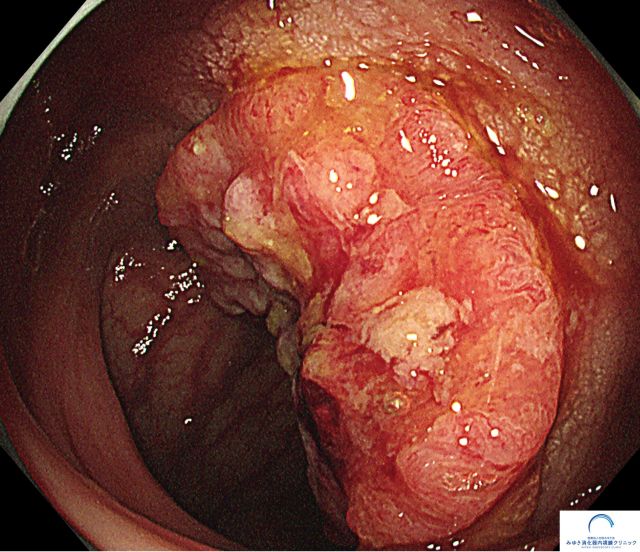

大腸ポリープ(大腸内視鏡検査)

大腸ポリープ(5mm 高異型度腺腫)(大腸内視鏡検査)

便潜血検査

健康診断などで行われる簡易検査。陽性の場合には精密検査(大腸カメラ)が必要です。

便潜血についてはこちら

https://miyuki-cl.com/column/今月の1例:大腸がん/

大腸CT

内視鏡を使用せずにCT装置を用いて大腸を立体的に観察する検査です。内視鏡が挿入しにくい方に有用で、比較的短時間かつ苦痛の少ない検査です。注意点としては、小さなポリープ(6mm未満)の発見率が大腸内視鏡より劣ることと、異常が見つかった場合は、後日あらためて大腸内視鏡による精密検査や治療が必要になることです。

大腸ポリープが見つかった場合、がん化のリスクがあると判断されれば、内視鏡的切除(ポリープ切除術)が行われます。

ポリープが小さい場合は、以下の方法で日帰りまたは短期入院での治療が可能です

ポリペクトミー

ポリープをスネア(ワイヤー)で切除する基本的な手技です。

内視鏡的粘膜切除術

(EMR)

ポリープの下に薬液を注入し、粘膜ごと切除する方法で、やや大きめのポリープに対応できます。

一方、2cm以上の大きなポリープや、がんの可能性が疑われる病変に対しては、より精密な治療法である内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)が選択されます。ESDは、ポリープを一括で確実に切除できる方法で、病理診断の精度も高く、再発のリスクも低減できる治療法です。この治療は高度な専門技術と経験が必要なため、専門施設で実施されることが一般的です。

大腸がんとは、大腸(結腸や直腸)に発生する悪性腫瘍のことです。日本では年々増加傾向にあり、がんによる死亡原因の上位を占めています(女性では1位になっています)。早期に発見すれば内視鏡治療や手術で完治が期待できるため、定期的な健診が非常に重要です

以下のような要因が、大腸がんの発症リスクを高めるとされています

大腸がんは初期にはほとんど症状が出ないため、早期発見には健診が不可欠です。進行に伴って以下のような症状が現れることがあります

便潜血検査

検診で用いられる簡便な検査。陽性の場合は内視鏡検査が推奨されます。

大腸内視鏡検査

(大腸カメラ)

最も確実な検査で、ポリープの発見・切除や組織検査が可能です。

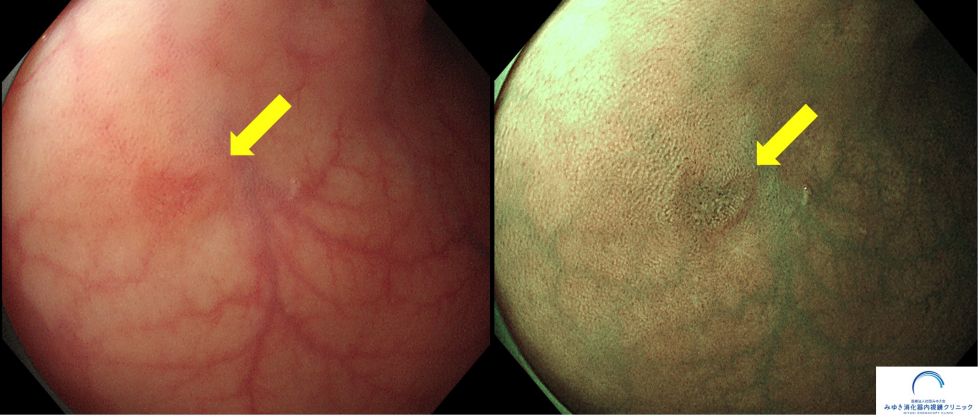

早期大腸がん(大腸内視鏡検査)

早期大腸がん(大腸内視鏡検査)

進行大腸がん(大腸内視鏡検査)

腹部CT検査

がんの進行度や転移の有無を評価するために行われます。

血液検査

貧血の有無や肝機能、大腸がんの腫瘍マーカーを調べます。

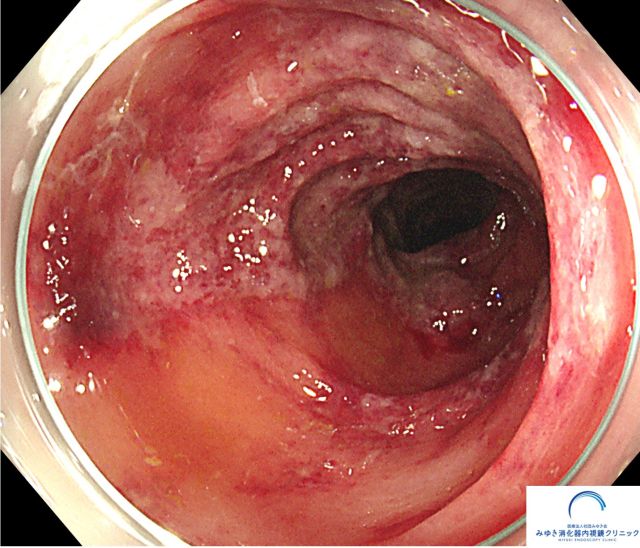

潰瘍性大腸炎は、大腸の粘膜に慢性的な炎症が起こり、びらん(ただれ)や潰瘍ができる病気です。原因はまだ完全には解明されていませんが、自己免疫異常や腸内環境の乱れ、遺伝的要因などが関与していると考えられています。厚生労働省により「指定難病」に指定されており、日本では年々患者数が増加傾向にあります。

潰瘍性大腸炎の症状は、炎症の程度や広がりによって異なりますが、以下のようなものがあります

症状が強い「活動期」と、症状がほとんどない「寛解期」を繰り返すのが特徴です。

潰瘍性大腸炎の診断には、以下の検査を組み合わせて行います

大腸内視鏡検査

(大腸カメラ)

炎症の範囲や程度を直接観察でき、確定診断に欠かせない検査です。必要に応じて組織を採取して病理検査を行います。

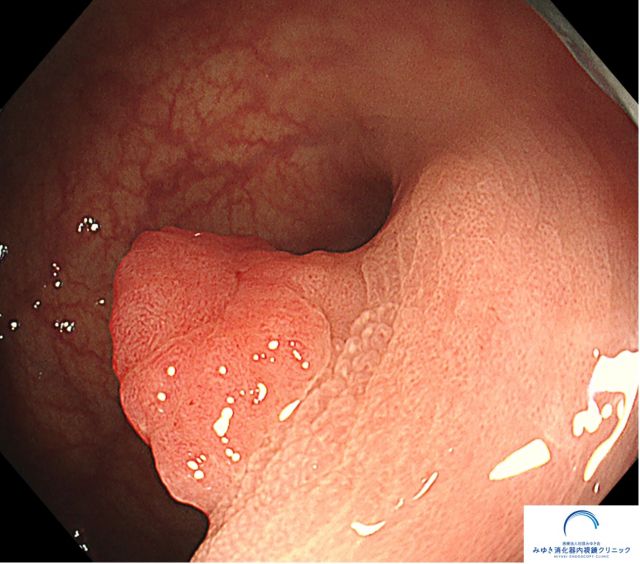

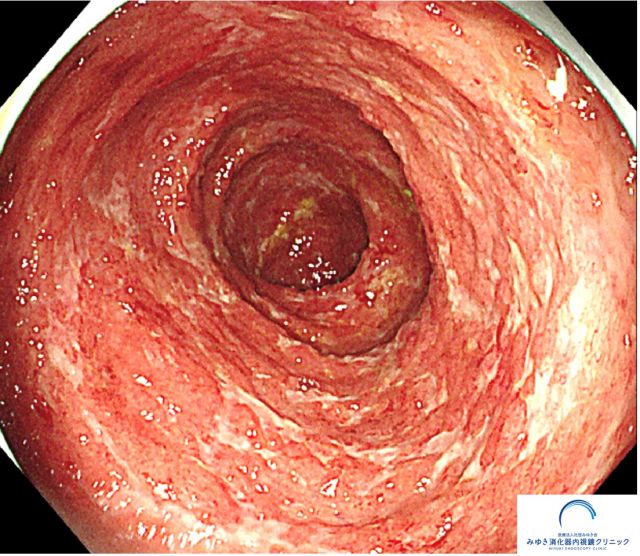

潰瘍性大腸炎(大腸内視鏡検査)

血液検査

炎症反応や貧血の有無を評価します。

便検査

細菌性腸炎との鑑別に役立ちます。

腹部CT検査

腸の状態や合併症の有無を調べることがあります。

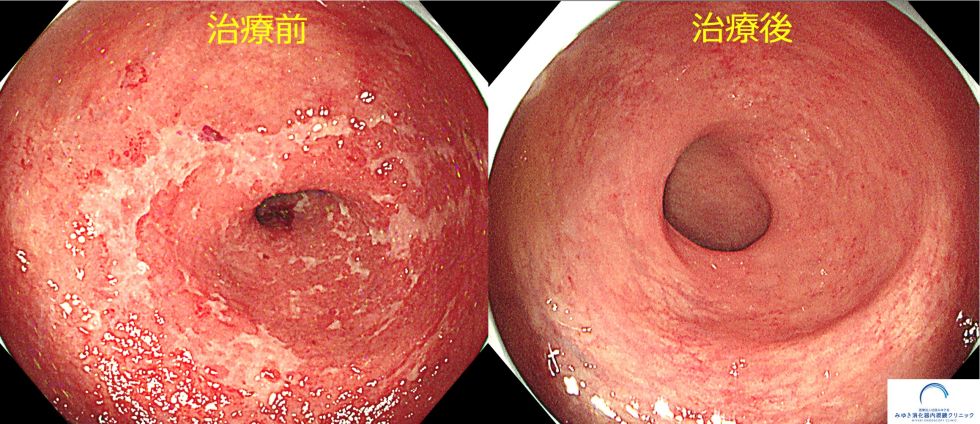

潰瘍性大腸炎は完治が難しい慢性疾患ですが、適切な治療によって長期的に症状を抑える(寛解を維持する)ことが可能です。

潰瘍性大腸炎(治療前後)(大腸内視鏡検査)

その治療の中心は薬物治療(5-ASA製剤、ステロイド、免疫調整薬・生物学的製剤)です。薬でコントロールできない場合や合併症がある場合、手術が検討されます。

潰瘍性大腸炎は、炎症が長期間にわたって大腸に続く病気であるため、発症からの経過年数や炎症の範囲が広いほど、大腸がんのリスクが高くなることが知られています。

特に以下のような方は注意が必要です

そのため、潰瘍性大腸炎と診断された方は、定期的な大腸内視鏡検査による経過観察が非常に重要です。

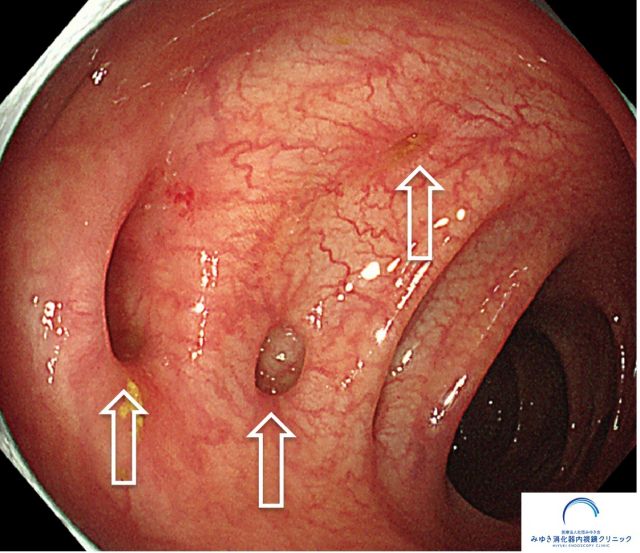

大腸憩室とは、大腸の壁の一部が外側に袋状に飛び出したものです。大腸内視鏡検査(大腸カメラ)で見ると、腸の壁がクレーター状に凹んで見えます。大腸憩室は年齢とともに増え、60歳以上の日本人の20%以上にあるとされています。

憩室は、便秘などによって腸内の圧力が上がることにより、大腸の壁の弱い部分が袋のように外側へ押し出されてできると考えられています。

憩室は、便秘などによって腸内の圧力が上がることにより、大腸の壁の弱い部分が袋のように外側へ押し出されてできると考えられています。

多くの場合、大腸憩室は無症状です。しかし、以下のような合併症が起こることがあります。

憩室炎

憩室に炎症が起きる状態で、腹痛や発熱を伴います。

憩室出血

憩室からの出血により、血便や下血がみられます。

憩室穿孔

憩室に穴が開くと、強い腹痛や腹膜炎を引き起こし、緊急手術が必要になることもあります。

血液検査

腹痛や血便などがある場合には、血液検査で体内の炎症と貧血の評価をします。

大腸内視鏡検査

(大腸カメラ)

大腸内視鏡検査では、憩室の数や位置、炎症の有無を直接観察することができます。特に、血便が出た場合や、他の病気(大腸がん・ポリープなど)との鑑別が必要な際に有用です。

また、出血源を特定できた場合は、その場で止血処置を行うことも可能です。

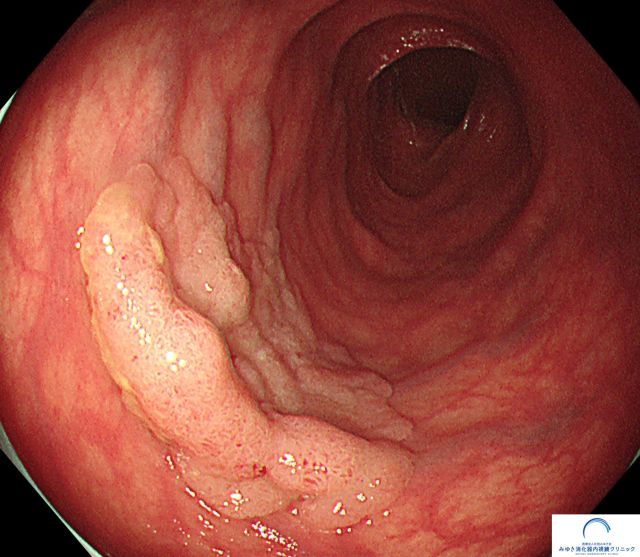

大腸憩室(大腸内視鏡検査)

※ただし、強い炎症や穿孔の疑いがあるときは、安全のため内視鏡を控えることがあります。

腹部CT検査

憩室炎の診断に最も有効な検査の一つです。炎症の程度や、腸管の腫れ・周囲への炎症の広がり、膿瘍(うみのたまり)など、合併症の有無を詳しく評価できます。また、憩室穿孔(穴があくこと)や腹膜炎を起こしている場合にも、CT検査が重要な手がかりになります。

症状のない大腸憩室に対しては、特別な治療や追加検査は不要です。予防としては、便秘を避ける生活習慣や、食物繊維を豊富に含んだバランスの良い食事が推奨されます。

憩室炎

軽症の場合は抗生物質による治療で改善します。症状が重い場合は入院が必要となることもあります。

憩室出血

多くは自然に止血しますが、出血が多い場合や繰り返す場合は、内視鏡による止血処置が行われることがあります。

憩室穿孔

腸に穴が開いた場合は腹膜炎を起こし、緊急手術が必要です。

虚血性腸炎とは、大腸に栄養を届ける血管の流れが一時的に悪くなることで、大腸の粘膜に炎症やびらん(ただれ)、潰瘍、まれに壊死が起こる病気です。原因は、高血圧・糖尿病・脂質異常症などの生活習慣病や、便秘による腸内圧の上昇が挙げられます。比較的高齢の方に多い病気ですが、若い方でも発症することがあります。

主な症状は、突然の腹痛(特に左側の腹部)と、それに続いて現れる血便や血の混じった下痢です。症状は比較的急激に現れるのが特徴です。

血液検査

体内の炎症の程度や貧血の有無を調べます

大腸内視鏡検査(大腸カメラ)

虚血性腸炎の診断に最も有効な検査です。内視鏡により、腸の粘膜の変化を直接確認することで、他の病気との区別が可能になります。

虚血性腸炎(大腸内視鏡検査)

症状が軽い場合は、食事を控えて点滴を行いながら安静に過ごすことで、1〜2週間程度で自然に回復することがほとんどです。ただし、症状が強い場合には入院による治療が必要になることもあります。まれに腸の一部が壊死してしまう重症例では、緊急の手術が必要となることもあります。

虚血性腸炎は再発することもあり、その頻度は約10%とされています。予防のためには、便秘の改善や生活習慣病(高血圧・糖尿病・脂質異常症など)の適切な管理が大切です。

虚血性腸炎の詳細についてはこちら

https://miyuki-cl.com/column/今月の1例:虚血性大腸炎/

TOP