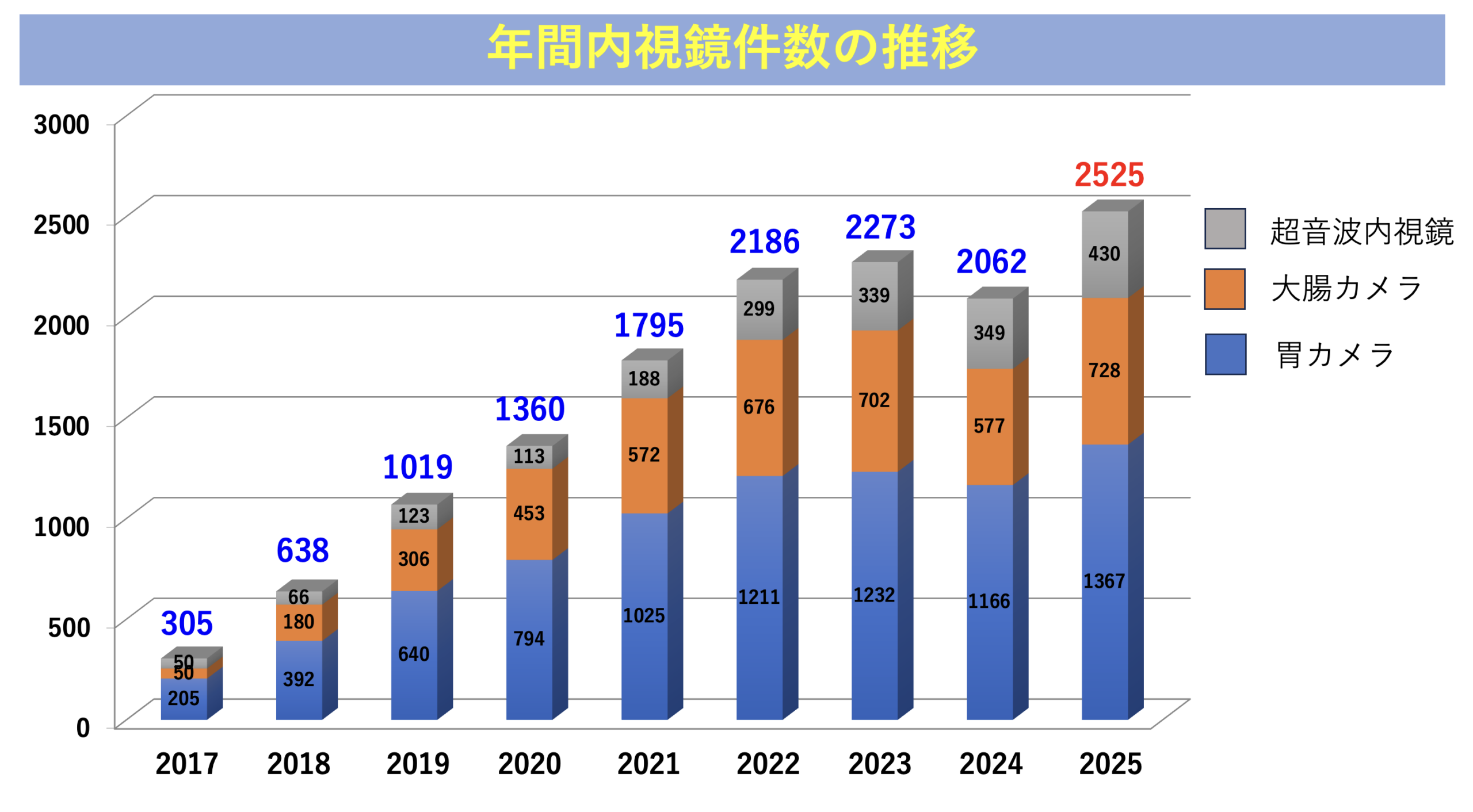

2025年11月05日

はじめに

最近、胃カメラを受けた際に、「バレット食道」を指摘される方が増えています。バレット食道は、逆流性食道炎が長期間続くことで発生するとされています。

バレット食道自体にはほとんど自覚症状がなく、治療も必要ありません。しかし一部の方で、このバレット食道の部分からがんが発生することがあります(バレット食道がん)。👉 関連コラムはこちらhttps://miyuki-cl.com/column/今月の1例:バレット食道がん/

日本ではまだ頻度が高いわけではありませんが、食道がん全体の中でバレット食道がんの割合は年々増加傾向にあります。欧米では食道がんの中で最も多いタイプとされており、日本でも今後、同様の傾向になる可能性があります。

そのため、胃カメラでバレット食道を指摘された場合には、定期的な内視鏡による経過観察が重要となります。

今回は当院で経験したバレット食道をご紹介します。

症例

60代男性の方です。以前にピロリ菌の除菌治療を受けており、他院での胃カメラ検査では慢性胃炎を指摘されていました。今回、当院で初めて胃カメラを受けられました

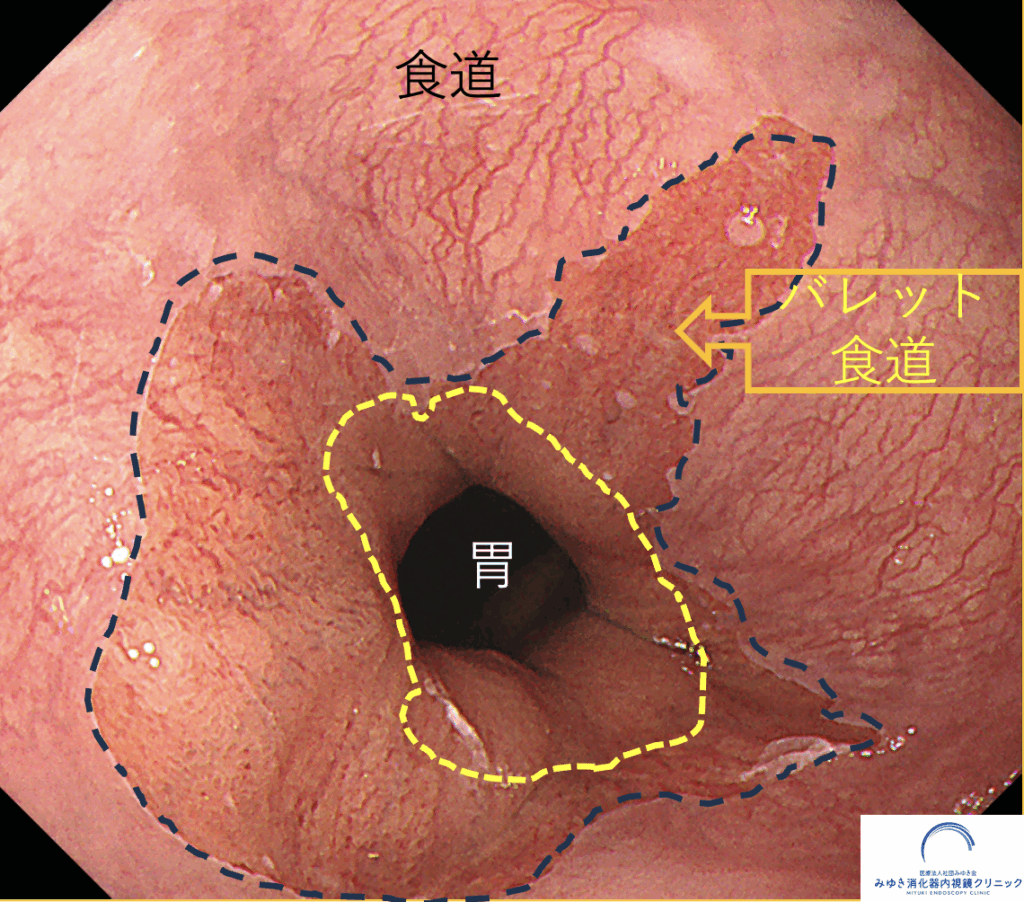

検査では、食道と胃の境目(胃の入り口)付近にバレット食道を確認しました(画像上では黄色線と青線の間)。

<通常観察>

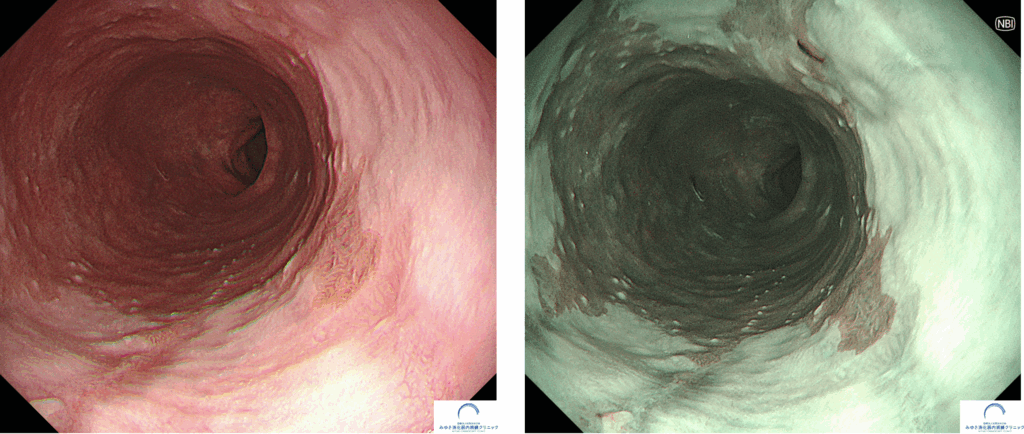

<NBI観察>

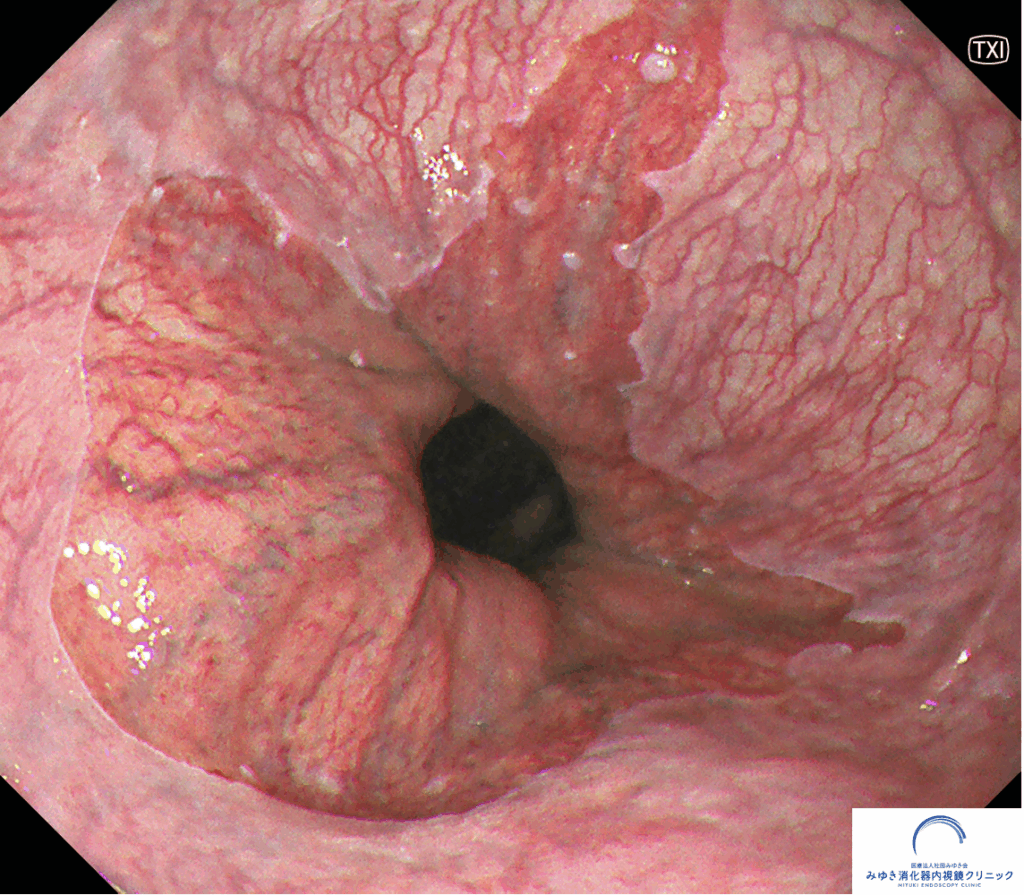

<TXI観察>

この方には、胃カメラで明かな逆流性食道炎の所見がなく、また胸焼けなどの自覚症状もありませんでした。そのため、薬による治療は不要と判断しました。

バレット食道の長さは約1.8cmと短いタイプ(SSBE)ですが、進行した慢性胃炎の所見を認めたため、年1回程度の定期的な胃カメラによる経過観察をおすすめしました。

バレット食道とは?

通常、食道の内側(胃カメラで見える部分)は「扁平上皮細胞」という粘膜で覆われています。ところが、逆流性食道炎などで長期間にわたり胃酸が食道に逆流すると、食道の粘膜が刺激を受け、やがて胃の粘膜のような性質を持つ細胞に置き換わってしまうことがあります。

このように、食道の粘膜が胃の粘膜のように変化した部分を「バレット食道(Barrett’s esophagus)」といいます。

この名前は、1950年代にこの病態を初めて報告したイギリスの外科医ノーマン・バレット(Norman Barrett)にちなんでつけられました。

原因

バレット食道が発生する最大の原因は、胃酸の逆流です。通常、食道と胃の境目には胃酸の逆流を防ぐ「弁」のような働きをする筋肉(下部食道括約筋)があります。これがゆるむと胃酸が食道に上がりやすくなります。

長期間にわたり食道の粘膜が胃酸による刺激を受け続けると、やがて食道粘膜の細胞が胃の粘膜のような性質の細胞に置きかわります。これが「バレット食道」と呼ばれる状態です。

症状

多くの方は、バレット食道そのものによる自覚症状はありません。

ただし、原因となる逆流性食道炎を伴う場合には、以下のような症状がみられることがあります。

・胸やけ(胸のあたりが熱く焼けるような感じ)

・のどの違和感や痛み

・呑酸(酸っぱいものが口の中に込み上げてくる)

・咳が長く続く

バレット食道になりやすい人

バレット食道は欧米人に多い病気です(アメリカ留学中、外来患者さんの多くは、逆流性食道炎とバレット食道でした)。しかし食生活の変化などにより、日本でもその数は増えてきています。特に以下のような人に多い傾向があります。

☑️肥満気味(特に内臓脂肪型肥満)

☑️食べすぎ・早食い・就寝前の飲食が多い

☑️アルコールや脂っこい食事を好む

☑️喫煙習慣がある

☑️慢性的な咳や、姿勢が前かがみになりやすい

これらの生活習慣は、胃酸の逆流を起こしやすくし、結果としてバレット食道のリスクを高めます。

バレット食道の分類

バレット食道は、その長さ(範囲)によって3つのタイプに分類されます。

・LSBE(Long Segment Barrett’s Esophagus)

バレット食道が3cm以上あるものを指します。日本人では比較的まれです。

・SSBE(Short Segment Barrett’s Esophagus)

バレット食道の長さが3cm未満のもの。日本人ではこのタイプが最も多く見られます。

・USSBE(Ultrashort Segment Barrett’s Esophagus)

バレット食道の範囲が1cm未満のごく短いタイプです。健診の胃カメラなどで偶然見つかることもあります。

<約10cmのバレット食道:LSBE>

なぜ長さによって分類するのか?それは、バレット食道の範囲が長いほど、食道がん(バレット食道がん)を発生するリスクが高くなるためです。

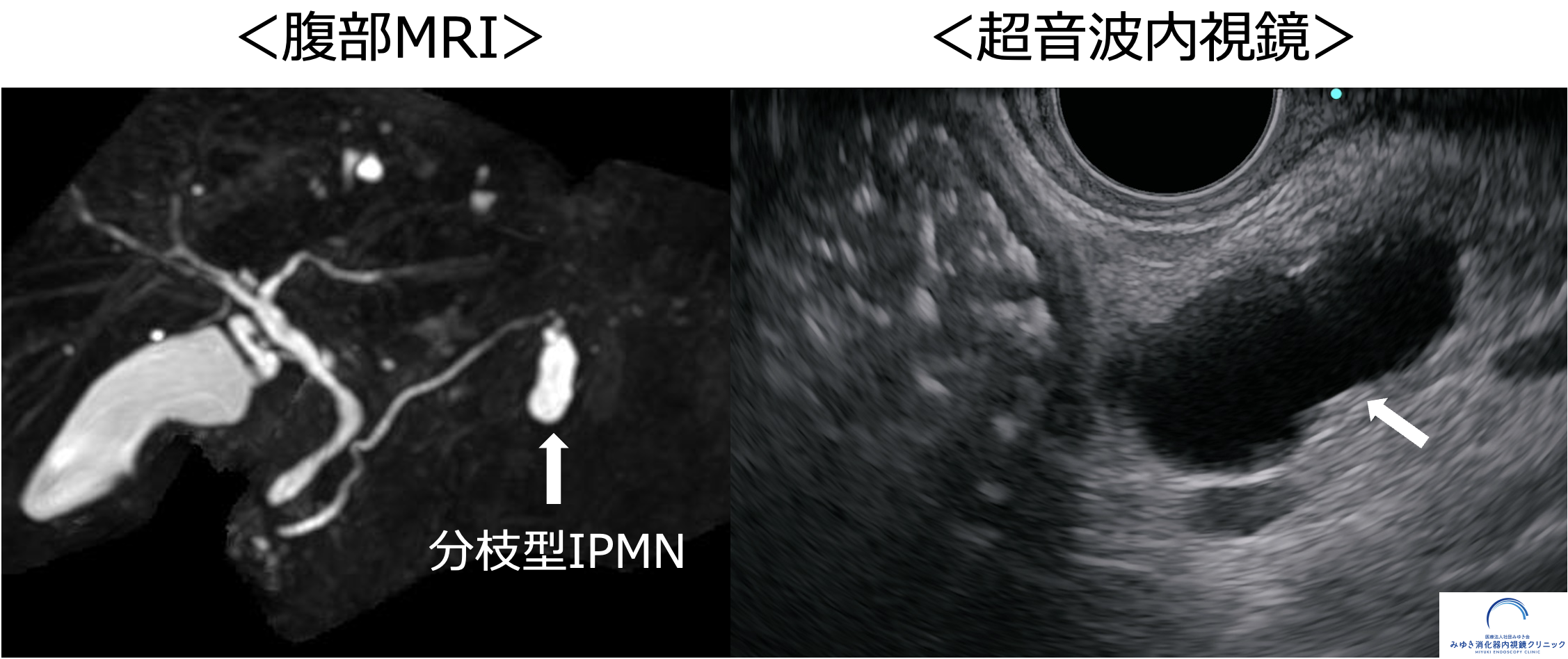

検査

バレット食道の診断には、胃内視鏡検査(胃カメラ)が必須です。

胃カメラで食道と胃の境目を直接観察し、食道の粘膜が胃の粘膜のように変化していないかを確認します。その際、当院では通常の観察に加えて、

・NBI(狭帯域光観察)

・TXI(構造色彩強調機能)

といった最新の画像強調技術を活用しています。

この機能を用いることで、通常では見えにくいわずかな色調の変化や粘膜構造の乱れを明瞭に描出することができ、早期のバレット食道がんの発見にもつながります。

また必要に応じて、粘膜の一部を採取(生検)し、顕微鏡で詳しく調べることで、より正確な診断を行います。

治療

欧米では、バレット食道の部分をラジオ波で焼灼(しょうしゃく)し、正常な食道粘膜を再生させる「ラジオ波焼灼療法(RFA)」という治療が行われています。

この方法は、バレット食道からがんが発生するリスクが高い場合に、予防的に実施されることがあります。

一方、日本では、バレット食道そのものに対して治療を行うことは原則ありません。バレット食道は多くの場合、症状がなく進行もゆるやかであるため、治療よりも定期的な内視鏡検査による経過観察が基本です。

またバレット食道自体には薬も必要ありませんが、自覚症状を伴う逆流性食道炎がある場合には内服薬による治療を行います。このときに使用されるのが、胃酸の分泌を抑える制酸剤です。代表的な薬には以下のようなものがあります。

・プロトンポンプ阻害薬(PPI):タケプロン、オメプラゾールなど

・カリウムイオン競合型酸分泌抑制薬(P-CAB):タケキャブ(ボノプラザン)など

これらの薬により、胃酸の逆流による食道粘膜への刺激を抑え、炎症の改善や症状の軽減が期待できます。

バレット食道に関するQ & A

Q・毎年、胃カメラを受けていますが、その年によってバレット食道炎と診断されたり、されなかったりしています。どうしてですか?

A・実は、内視鏡医によってバレット食道の診断基準が少し異なるのが実情です。

日本では、食道の粘膜が胃の粘膜のように変化した部分を、長さに関係なく「バレット食道」と診断することになっています。そのため3mm程度の短いものもあれば、5cm以上に及ぶものもあり、どちらも「バレット食道」とされます。一方、欧米では基準が異なり、長さが1cm未満のバレット食道(USSBE: Ultrashort Segment Barrett’s Esophagus)は、バレット食道として扱われません。

日本国内でも、1cm未満の短いバレット食道をどう扱うかについては意見が分かれています。実際に、日本の内視鏡医800名以上のアンケート調査では、37%の医師が「1cm未満の場合はバレット食道と診断しない」と回答しています。

また、1cm未満のバレット食道は非常に短いため、観察条件や逆流性食道炎の有無によって、見え方が変わることもあります。

そのため、同じ方が毎年検査を受けても、「診断される年」と「診断されない年」があると考えられます。

Q・バレット食道がある場合、何年おきに胃カメラを受ければいいですか?

A・バレット食道の長さによって、胃カメラの間隔が異なります。

バレット食道のある方が定期的に胃カメラを受ける理由は、食道がん(バレット食道がん)の早期発見のためです。前述のとおり、バレット食道が長いほど食道がんの発生リスクが高くなります。そのため、バレット食道の長さに応じて検査間隔が決められます。

【検査の目安】

LSBE(Long Segment Barrett’s Esophagus)

バレット食道が全周性に3cm以上ある場合 → 1年ごとの胃カメラ検査が推奨されます。

SSBE(Short Segment Barrett’s Esophagus)

バレット食道の長さが3cm未満の場合 → 1〜2年ごとの胃カメラ検査が目安です。

【実際の調査結果】

日本の内視鏡専門医を対象としたアンケート調査では、

・全周性に3cm以上のバレット食道に対して 76.6% の医師が「毎年胃カメラを実施している」

・1〜3cm未満のバレット食道に対して 65.7% の医師が「毎年検査を実施している」

と回答しています。

【当院での方針】

当院では、次のような基準で検査間隔をおすすめしています。

🔹3cm以上のバレット食道(LSBE)

→ 1年ごとの胃カメラ検査

🔹3cm未満のバレット食道(SSBE)

→ 年齢、ピロリ菌感染の有無、逆流性食道炎の有無、自覚症状などを考慮し、1〜2年の間隔での検査

を推奨しています。

まとめ

近年、日本でもバレット食道が見つかる方が増えてきています。ほとんどのケースでは治療の必要はなく、経過観察のみで問題ありません。

しかし、まれにバレット食道の部分から食道がんが発生することがあります。

そのため、症状がなくても定期的に胃カメラ検査を受けて経過を確認することが大切です。

特に、バレット食道が長い方(LSBE)や慢性胃炎・ピロリ菌感染の既往がある方は、年1回程度の胃カメラによるフォローをおすすめします。

早期発見・早期治療につなげるためにも、定期的な内視鏡検査を習慣にしましょう。

参考文献

Iwaya Y, et al. Esophagus 2025;22:349-59.

Kitagawa Y, et al. Esophagus 2023;20:373-89.

平澤 大、他. 消化器内視鏡 2023;35:314-21.