2025年9月21日

脂肪膵とは

「脂肪肝」は、みなさんにとって馴染みのある病名だと思います。健診などで受けた腹部エコー検査で脂肪肝を指摘された経験のある方もいらっしゃるでしょう。これは肝臓に脂肪がたまっている状態を指します。

実は、同じようなことが膵臓にも起こります。膵臓の中に過剰な脂肪がしみ込むようにたまる状態を「脂肪膵」といいます。

これまでは、膵臓は肝臓と比べて小さな臓器であるため、画像検査で膵臓の中にどのくらい脂肪があるかを調べるのは難しいとされてきました。しかし近年、CTやMRI検査の技術が進歩したことで、膵臓内の脂肪を測定できるようになってきました。その結果、脂肪膵と糖尿病、膵がんなどの病気との関連が次第に明らかになってきています。

脂肪膵の種類

脂肪膵は、その発生の仕組みによって大きく2つのタイプに分けられます。

脂肪置換

何らかの原因で膵臓の細胞が壊れてしまい、その部分が脂肪細胞に置き換わってしまった状態です。

主な原因としては、大量の飲酒(アルコール多飲)、膵炎、ステロイドなどの薬剤が挙げられます。

脂肪浸潤

膵臓の細胞の間に脂肪が入り込み、膵臓全体に脂肪がたまってしまう状態です。

代表的な原因は肥満で、生活習慣病(メタボ)との関連が指摘されています。

脂肪置換は、一度起きてしまうと元に戻らない「非可逆性」と考えられています。

一方、脂肪浸潤は、減量や糖尿病治療薬などで改善する可能性がある(「可逆性」)とされ、予防や生活習慣の改善が非常に重要です。

実際の画像検査(CTやMRI)では、脂肪置換と脂肪浸潤を正確に区別するのは難しいのが現状です。そのため、一般的に「脂肪膵」というときは、脂肪浸潤によるタイプを指して議論されることが多いです。

どのような人が脂肪膵になりやすいのか

脂肪膵の代表的な危険因子として、生活習慣病(メタボ)です。具体的には、肥満や糖尿病(耐糖能異常)を持つ方に多く見られます。

しかしBMI25未満の肥満でない人でも脂肪膵が見られることがあります。そのため、脂肪膵の原因はメタボだけではなく、遺伝的な体質やその他の要因も複雑に関わっていると考えられています。

脂肪膵と糖尿病との関係

膵臓は血糖をコントロールするインスリンを分泌する臓器です。脂肪膵になると膵臓の機能が低下し、インスリンの分泌がうまくいかなくなり、糖尿病を発症・悪化させる原因になることがあります。

実際、肥満やメタボと糖尿病が深く関係しているのと同様に、脂肪膵も糖尿病発症を高める要因とされています。

脂肪膵と膵がんとの関係

近年の研究で、脂肪膵は膵がんの危険因子の1つであることが明らかになりつつあります。

膵臓に脂肪がたまると、膵臓の細胞にストレスがかかり、局所的な炎症を起こします。これが長期間続くと、膵臓の細胞が傷つき、最終的には膵がんの発生リスクを高めると考えられています。

脂肪膵と膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)

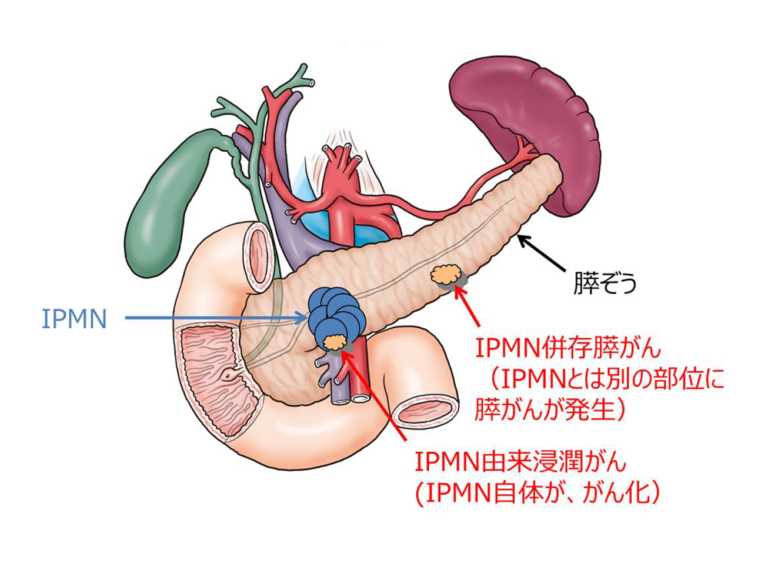

膵がんの代表的な危険因子として知られるのが膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)です。IPMNは膵嚢胞の一種で、多くの場合は良性ですが、一部が膵がんへと進展することがあります。

最近の報告では、脂肪膵を合併していると、IPMNの嚢胞が大きくなりやすいことが示されています。これは将来的な膵がん発生のリスク増加につながる可能性があり、注意が必要です。

さらに、東京大学消化器内科胆膵グループからの報告では、脂肪膵があるとIPMN併存膵がん(嚢胞とは別の場所に発生する膵がん)のリスクが高まる可能性が指摘されています。▶こちらで論文紹介しています→https://miyuki-cl.com/column/論文紹介:脂肪膵は膵管内乳頭粘液性腫瘍(ipmn)/

▶IPMN併存膵がんについてはこちら→https://miyuki-cl.com/column/膵管内乳頭粘液性腫瘍(ipmn)と膵がんの関係とは/

つまり、脂肪膵は「IPMNがある方」にとって特に重要なリスク因子であり、経過観察や定期検査を行う際に大きな意味を持ちます。

脂肪膵の診断

脂肪膵の診断には、以下のような画像検査が用いられています。

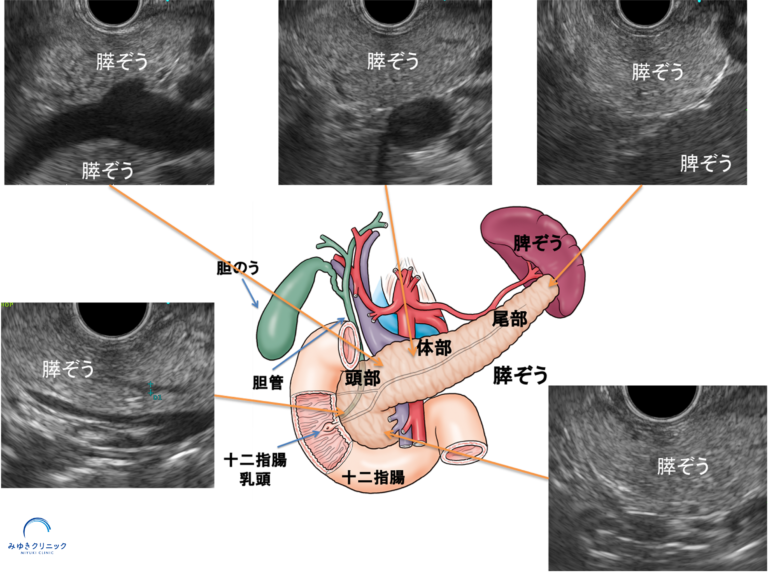

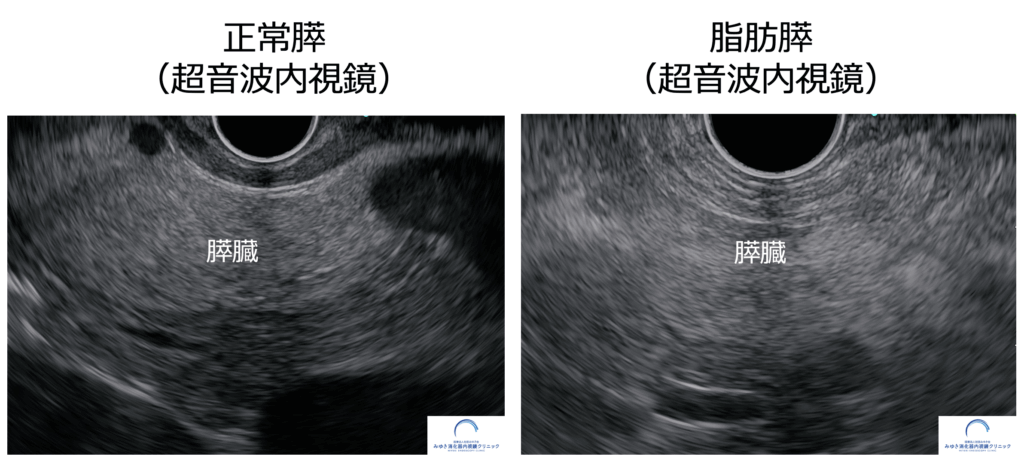

腹部超音波(エコー)検査

健診などでも広く行われている検査です。膵臓に脂肪がたまると、超音波で膵臓が「白っぽく」映るため、脂肪膵が疑われます。

ただし、体格や腸のガスの影響で膵臓全体が見えにくいこともあり、正確な診断には限界があります。

CT検査

CTでは、膵臓と脾臓(ひぞう)を比較して脂肪の程度を評価することができます。膵臓が周囲の臓器よりも低吸収(黒っぽく)見える場合、脂肪膵が疑われます。

MRI検査

MRは、膵臓の状態を詳しく評価できる画像検査です。特に近年は、「脂肪定量MRI」という新しい技術が登場し、膵臓にどのくらい脂肪がたまっているかを数値(%など)で測定できるようになりました。これにより、従来の検査では難しかった脂肪膵を客観的に評価することが可能となっています。ただし、この脂肪定量MRIは専門的な検査であり、現時点では全ての医療機関で受けられるわけではありません。

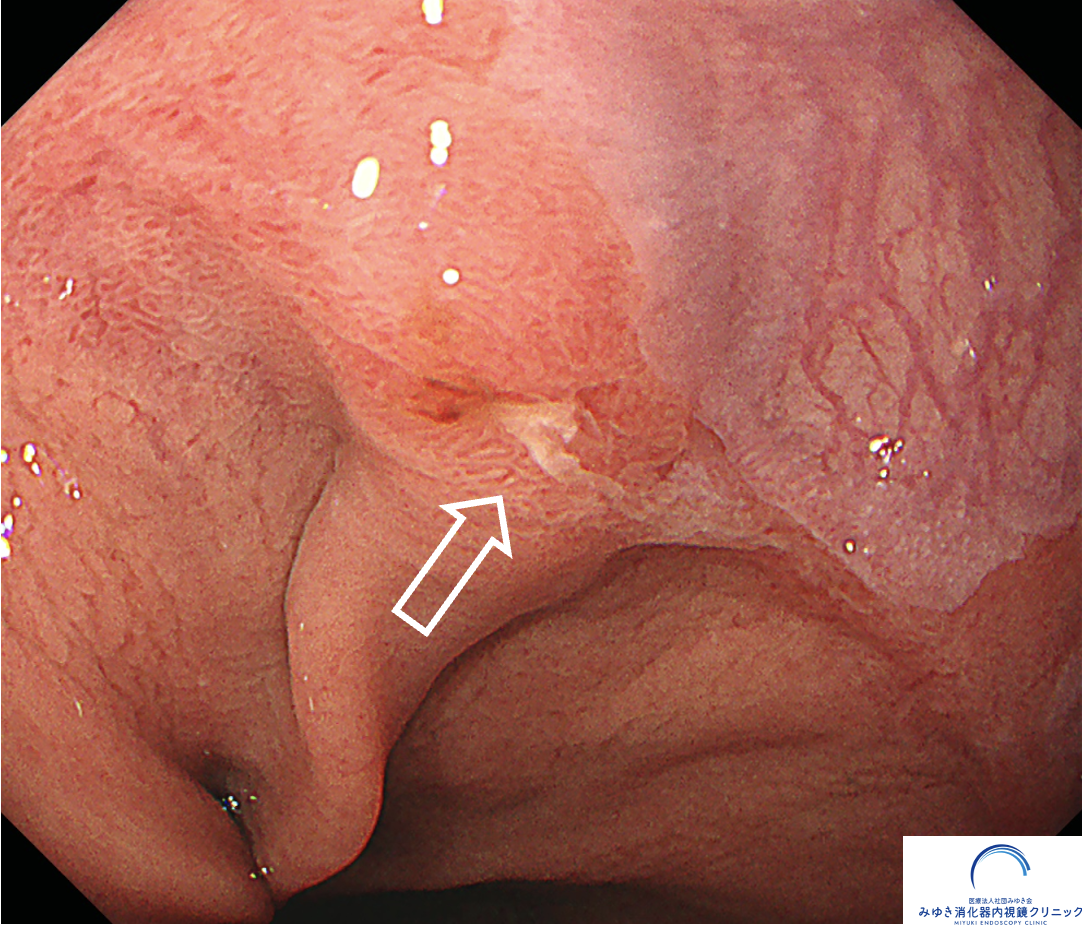

超音波内視鏡検査(EUS)

先端に超音波がついた内視鏡を口から入れて、胃や十二指腸から膵臓を観察する検査です。膵臓を間近で評価できるため、脂肪膵の診断に有用と考えられています。

▶超音波内視鏡検査についてはこちら→https://miyuki-cl.com/endoscope/endoscope03/

脂肪膵を予防・改善するための生活習慣チェックリスト

脂肪膵は生活習慣と深い関係があります。以下の習慣を見直すことで、脂肪膵の改善、ひいては膵がん・糖尿病リスクの低下につながる可能性があります。

▶メタボと膵がんの関係についてはこちら→https://miyuki-cl.com/column/メタボがよくなれば、膵がんのリスクは下がる?/

✅ 食生活の見直し

高カロリー・高脂肪の食事を控える

野菜・魚・大豆製品など、バランスの良い食事を心がける

甘い飲み物やアルコールは控えめに

✅ 適度な運動

1日30分程度のウォーキングなど軽い有酸素運動を継続する

可能であれば筋トレを取り入れ、基礎代謝をアップさせる

✅ 体重管理

BMI 25未満を目標に、無理のない減量を心がける

急激なダイエットではなく、持続可能な生活改善を

✅ 睡眠とストレス管理

睡眠不足は肥満・糖尿病のリスクを高め、脂肪膵の悪化要因になります

ストレス解消も代謝改善に役立ちます

✅ 定期的な検診

腹部エコーやCT・MRIで膵臓をチェック

膵がんや糖尿病の家族歴がある方は、超音波内視鏡検査(EUS)も検討を

まとめ

・脂肪膵は、生活習慣病(メタボ)と関係しているが、やせている方でも脂肪膵になる可能性がある。

・脂肪膵は、「膵がん」と「糖尿病」の両方のリスクと関わっている。

・生活習慣の改善(減量、食事・運動習慣の見直し)により、脂肪膵が改善する可能性がある。

参考文献

Oyama H, et al. Gastroenterology 2025;169:718-21.

Sepe P, et al. Gastrointest Endoscopy 2011;73:987-93.

Otsuka N, et al. Cancers 2025;17:1765.

山崎 大. 胆と膵 2025;46:345-51.

Kashiwagi K, et al. J. Dig. Dis 2019;20:557-62.

Park JH, et al. Gastroenterology 2022;162:509-520.e7.