2025年2月09日

はじめに

分枝型膵管内乳頭粘液性腫瘍(以下、分枝型IPMN)は、膵臓の中に粘液をつくる細胞が増えてできる嚢胞性腫瘍です。多くは良性ですが、膵がんの前がん病変と考えられており、長期的に観察が必要です。

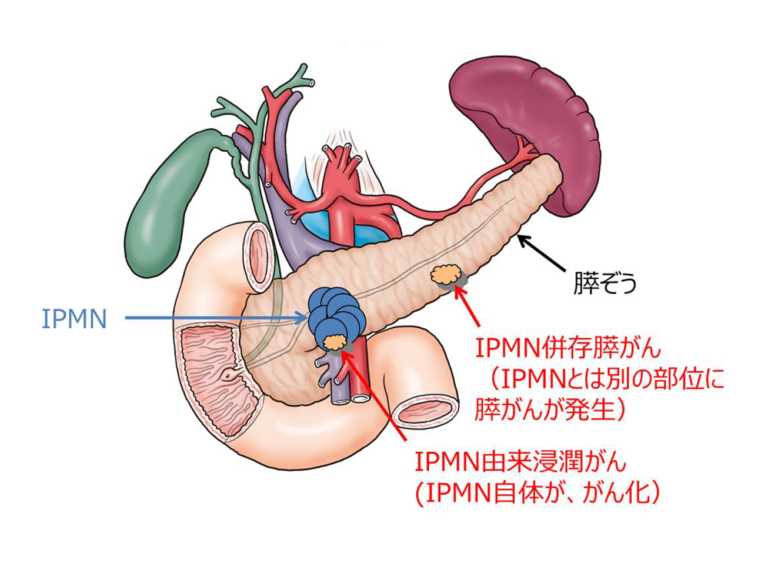

分枝型IPMNの悪性化には、IPMN由来膵がん(IPMN=嚢胞自体ががん化)とIPMN併存膵がん(IPMN=嚢胞とは離れた部位ががん化)、があります。👉 関連コラムはこちら:https://miyuki-cl.com/column/膵管内乳頭粘液性腫瘍(ipmn)と膵がんの関係とは/

国際的には「IPMN由来膵がん」だけが注目されることが多いのですが、日本では早くから「IPMN併存膵がん」にも注目してきました。実際、患者さんの予後を左右するのは後者の「IPMN併存膵がん」であることが多いと報告されています。

ただし、IPMN併存膵がんの実情(頻度、経過観察法、危険因子、など)については、まだよく分かっていません。

この疑問を解決するため、日本膵臓学会が中心となり、2012年から日本全国の専門施設が協力して大規模な前向き研究を行いました。

そして2024年、待望の結果がまとめられ、論文化されました。

Ohtsuka T, Maguchi H, Tokunaga S, et al.

Prospective multicenter surveillance study of branch-duct intraductal papillary mucinous neoplasm of the pancreas; risk of dual carcinogenesis.

Pancreatology. 2024; 24(7):1141–1151.

今回は、この論文について分かりやすく解説します。

背景と目的

分枝型IPMN(膵管内乳頭粘液性腫瘍)は、比較的ゆっくり進行する良性腫瘍が多い一方で、一部は膵がんに進展する可能性があります。

しかし、その自然経過やがん化の仕組みについては、これまで十分に明らかになっていませんでした。

この研究では、特に

-

IPMN由来膵がん(嚢胞ががん化するタイプ)

-

IPMN併存膵がん(嚢胞とは別の場所に新たに発生するタイプ)

のうち、後者の「IPMN併存膵がん」がどの程度の頻度で起こるのか、そのリスクを詳しく調べることを目的としました。

方法

・日本膵臓学会主導により、大規模な前向き多施設共同研究です。

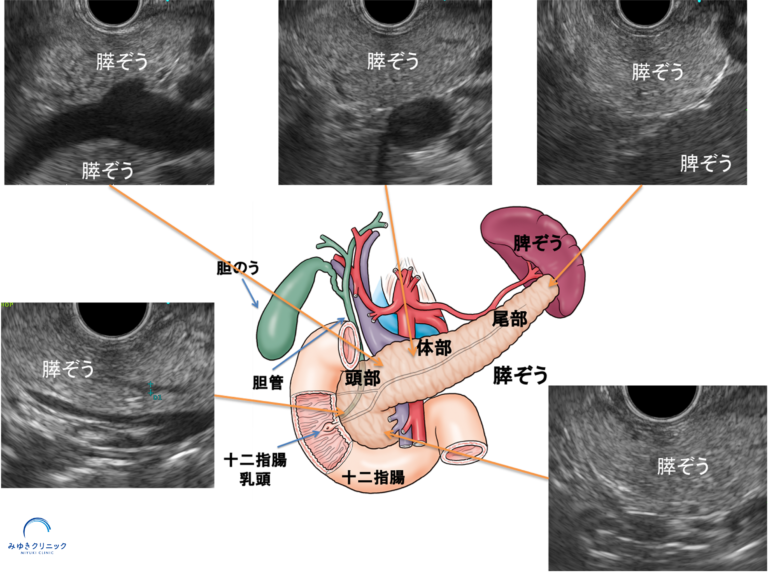

・嚢胞の大きさが10mm以上の分枝型IPMNの患者さんを対象に、5年間に渡り、6か月間隔で画像・血液検査を実施しました。

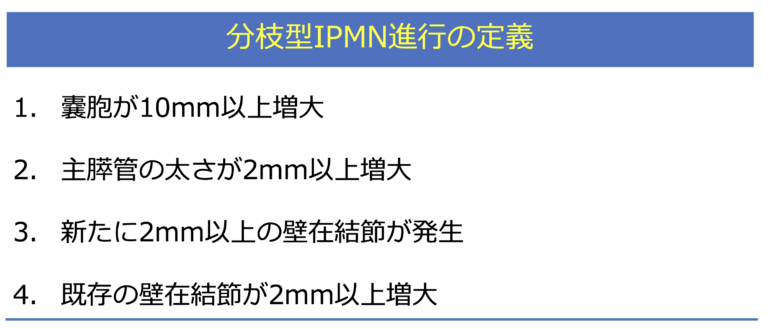

・分枝型IPMNの進行度、がんの発生について詳しく観察しました。

結果

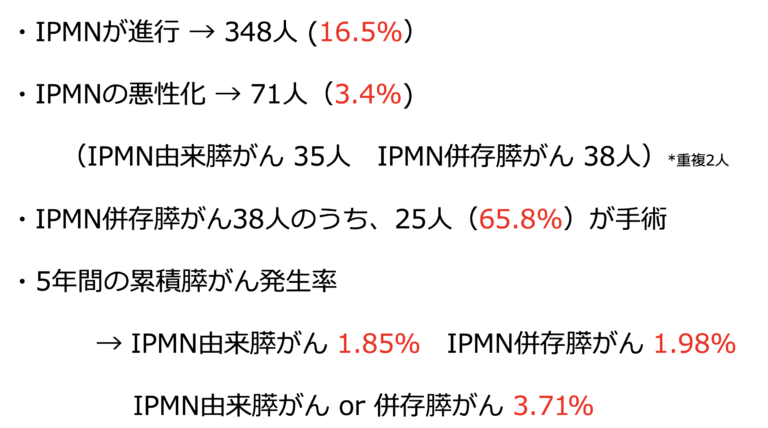

・日本の74施設から集められた2104人の分枝型IPMN患者さんの観察をおこないました。

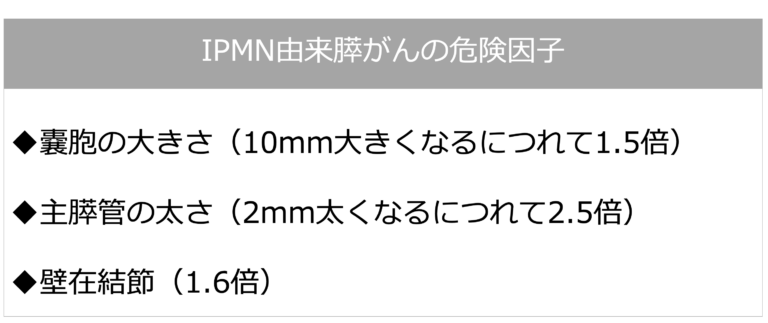

・IPMN由来膵がんの危険因子として、以下の因子が同定されました。

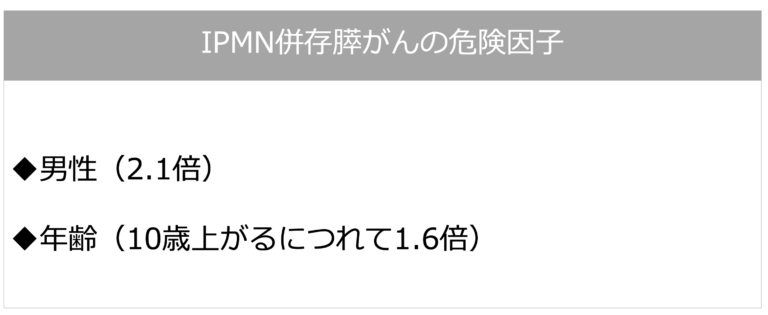

・IPMN併存膵がんの危険因子としては、以下の因子が同定されました。

*嚢胞の大きさとIPMN併存膵がんは関係ありませんでした。

コメント

日本の研究チームは以前から、「分枝型IPMNの悪性化には2つのパターン(dual carcinogenesis)」が存在すると指摘してきましたが、今回の研究でその考えが科学的に証明されました。

特に注目すべきは、IPMN由来膵がんとIPMN併存膵がんの発生数がほぼ同じだったという点です。

同様の結果は、東京大学のグループからも報告されています。

この結果は、分枝型IPMNを経過観察する際に、「嚢胞の変化」だけでなく、嚢胞とは離れた膵臓の部位にも膵がんができていないか注意深くチェックすることの重要性を示しています。

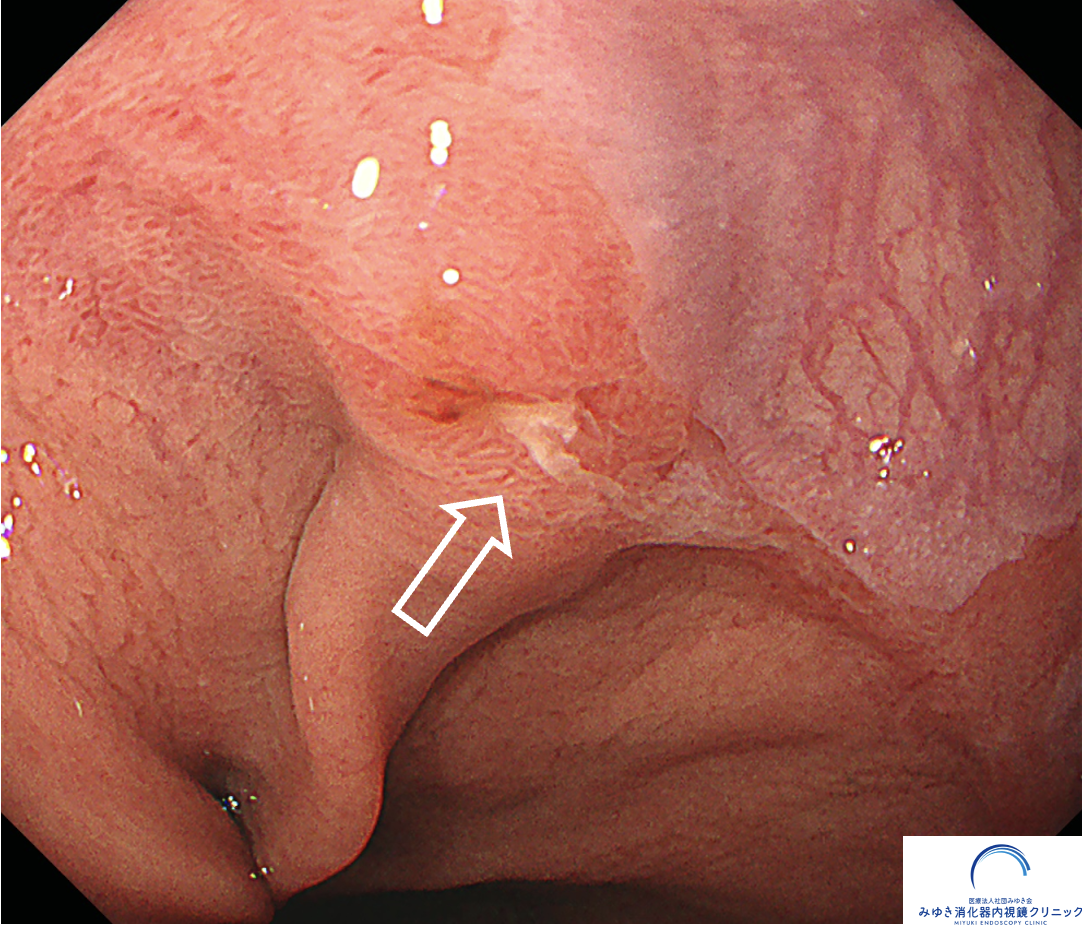

また、今回の研究では、IPMN併存膵がんの約67%が手術可能な早期段階で発見されていました。

これは一般的な膵がんの手術可能率と比べて明らかに高く、定期的な経過観察が早期発見につながった成果といえます。

一方で、6か月ごとに専門施設で検査を行っていたにもかかわらず、約3分の1は進行した状態で見つかったことも明らかになりました。

この事実は、膵がんの早期診断がいかに難しいかを改めて示しています。

今後の課題と展望

今後の研究で特に重要と考えられる課題は、以下の2点です。

-

IPMN併存膵がんの発生を予測する危険因子の特定

-

より早期にがんを発見するための効果的な経過観察方法の確立

これらが明らかになれば、分枝型IPMN患者さんのフォローアップ戦略の精度向上が期待されます。

参考文献

Ohtsuka T, et al. Pancreatology 2024;24:1141-51.

Oyama H, et al. J Gastroenterol 2023;58:1068-80.