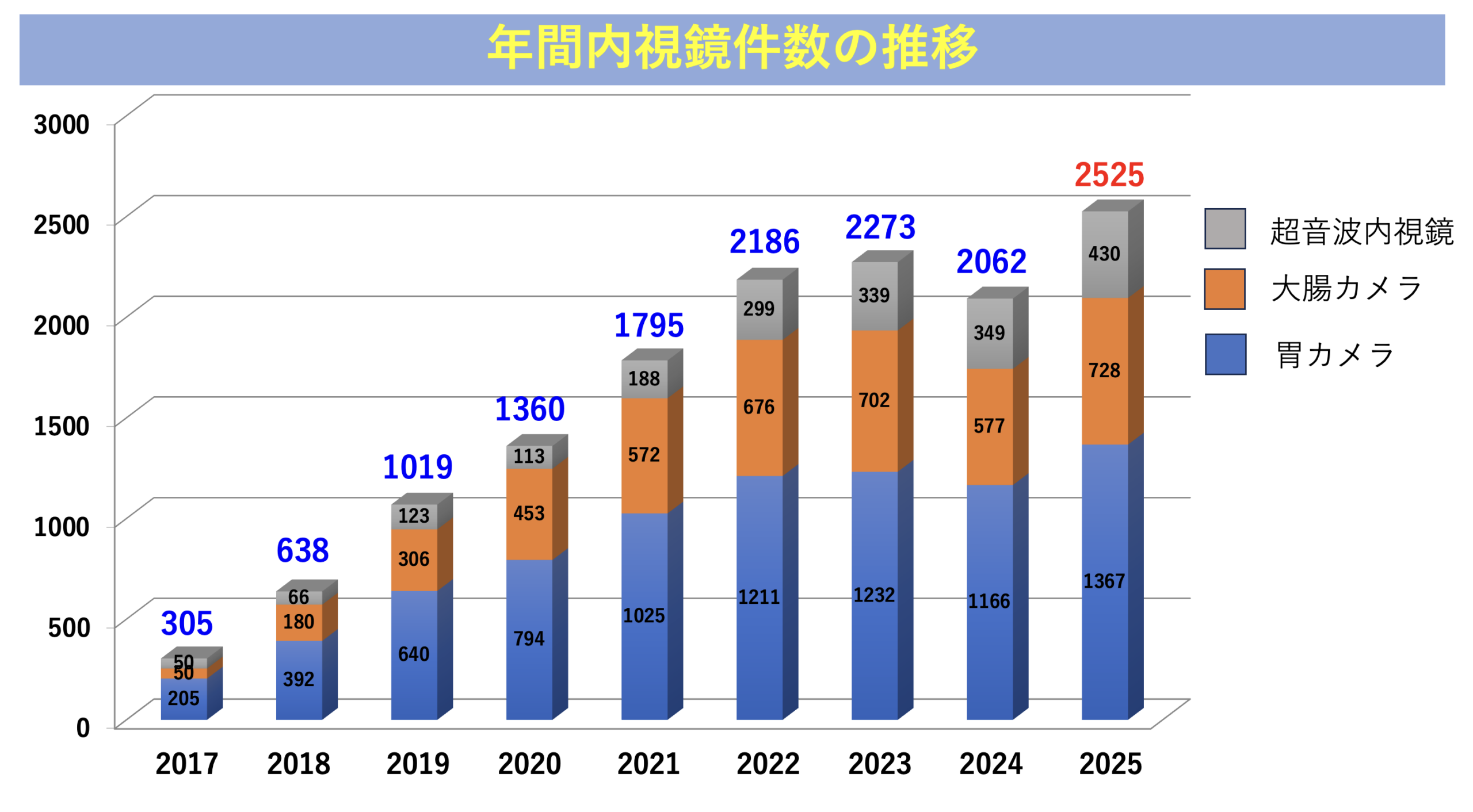

2025年10月17日

超音波内視鏡(EUS)とは?

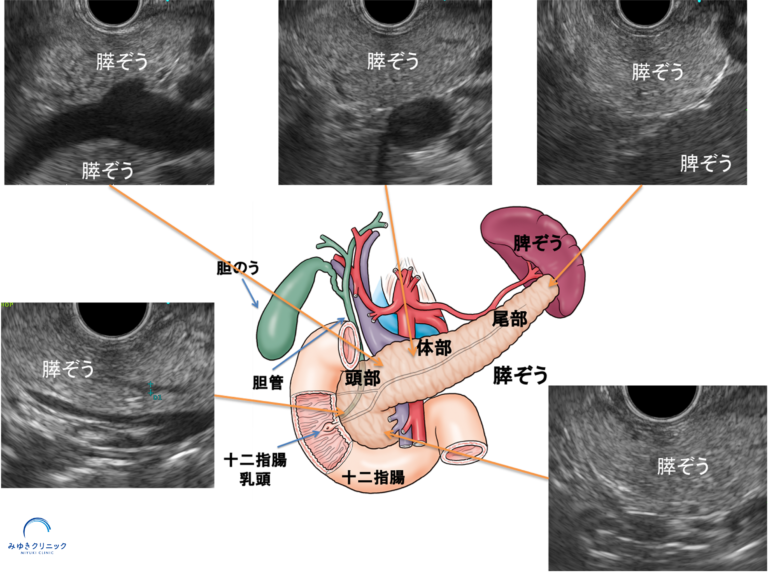

超音波内視鏡(EUS:Endoscopic Ultrasound)は、先端に超音波装置(エコー)を内蔵した内視鏡です。

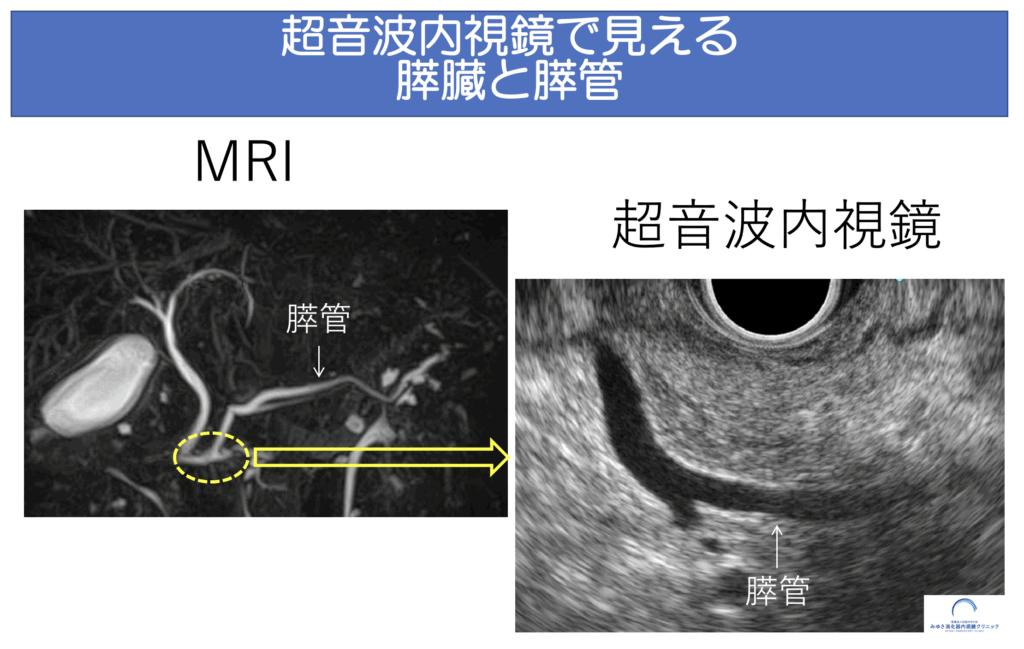

胃カメラのように口から内視鏡を挿入し、胃や十二指腸の壁に超音波を当てて、すぐそばにある膵臓・胆のう・胆管・リンパ節などの臓器を高精度に観察します。

体の外から超音波を当てる「腹部エコー」と違い、臓器により近い場所から観察できるため、より鮮明で詳細な画像が得られます。

特に膵臓のように体の奥にある臓器を調べる際に非常に有用です。

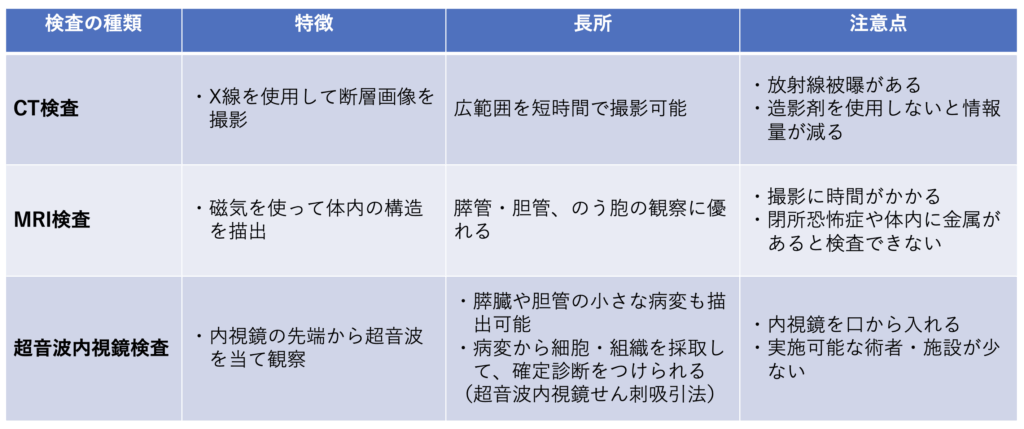

MRIやCTとの違い

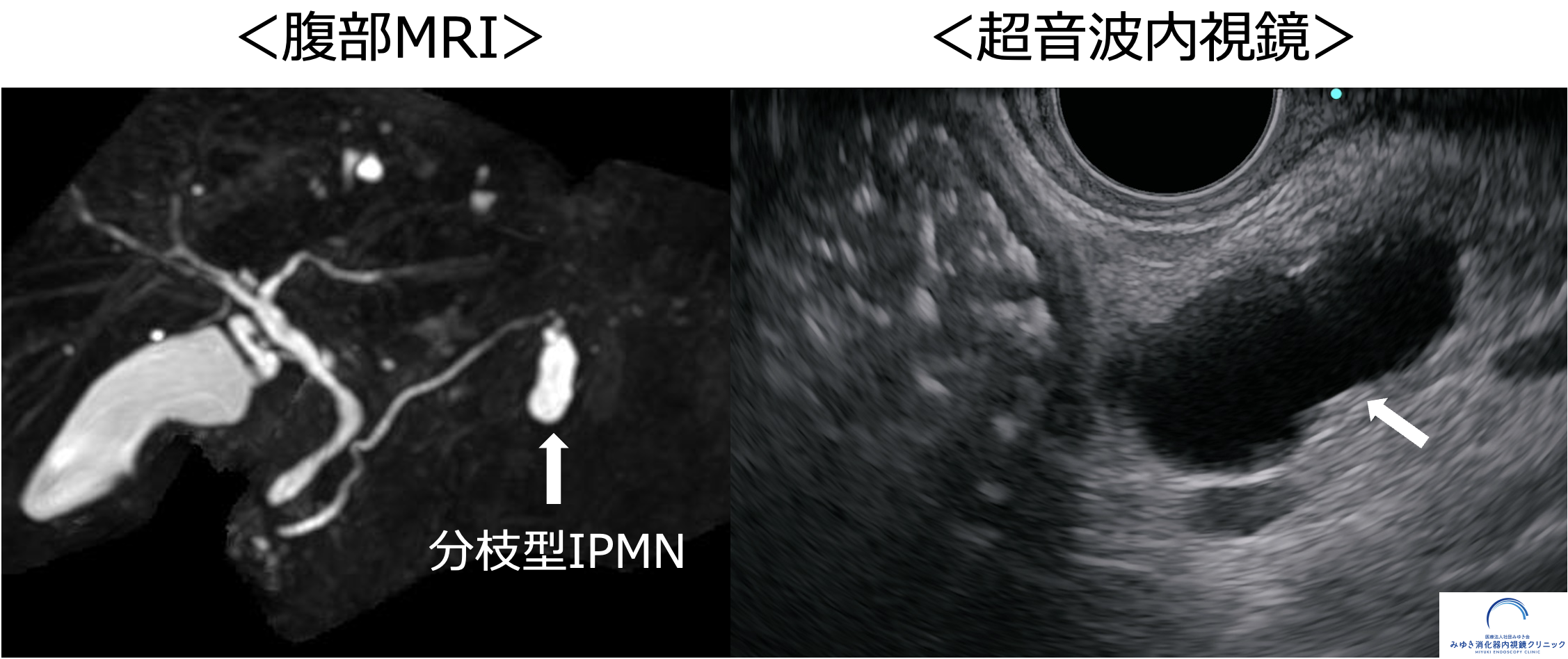

MRIやCTも体の内部を画像化する検査ですが、超音波内視鏡(EUS)とは原理や得意分野が異なります。

MRIやCTが「体全体の地図を広く見る検査」であるのに対し、EUS(超音波内視鏡)は“虫めがねでピンポイントに観察する検査”です。

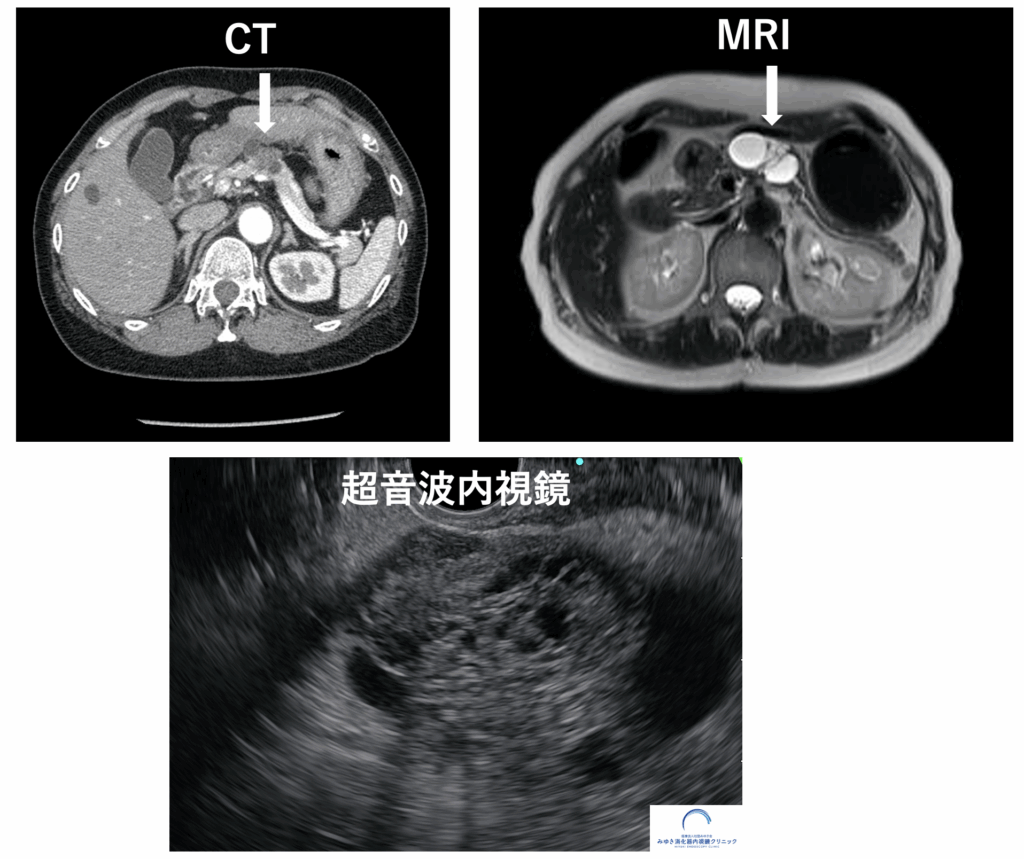

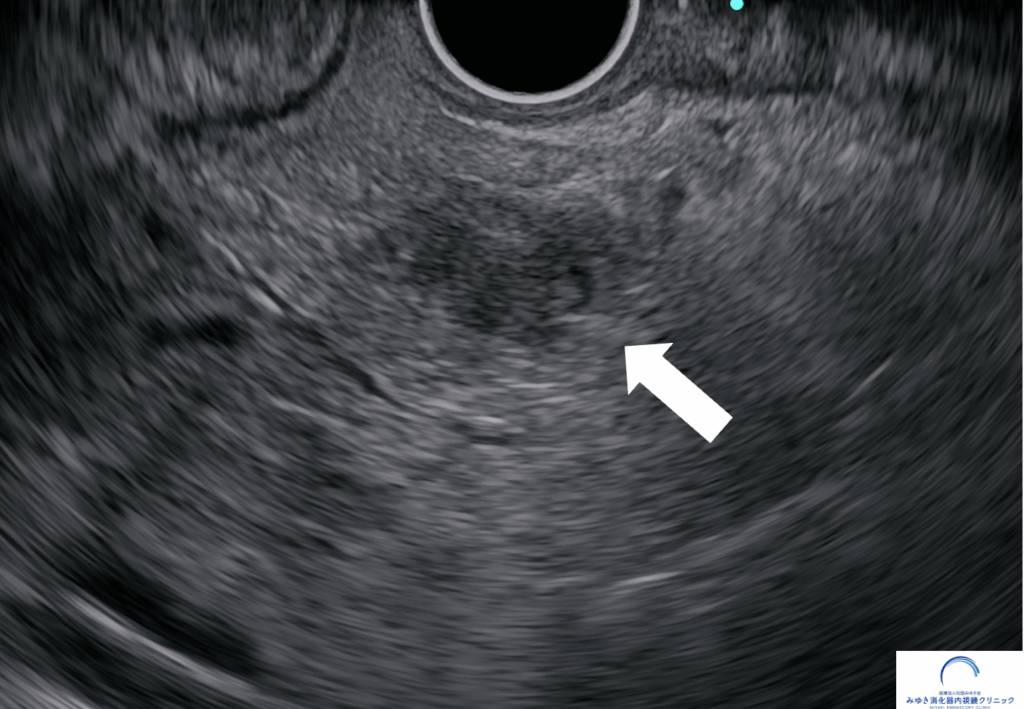

<膵しょう液性嚢胞腫瘍(SCN)>

CTやMRIの画像と比べて、超音波内視鏡検査では腫瘍内部の構造が詳細に観察できます

EUSはCTやMRIと比べて空間分解能(画像の細かさを示す指標)が非常に高く、わずか数mmほどの小さな腫瘍や膵嚢胞(すいのうほう)、早期の膵がんといった微細な異常も捉えることができます。他の検査で「異常なし」とされた場合でも、EUSによって初めて小さな病変が見つかることもあります。

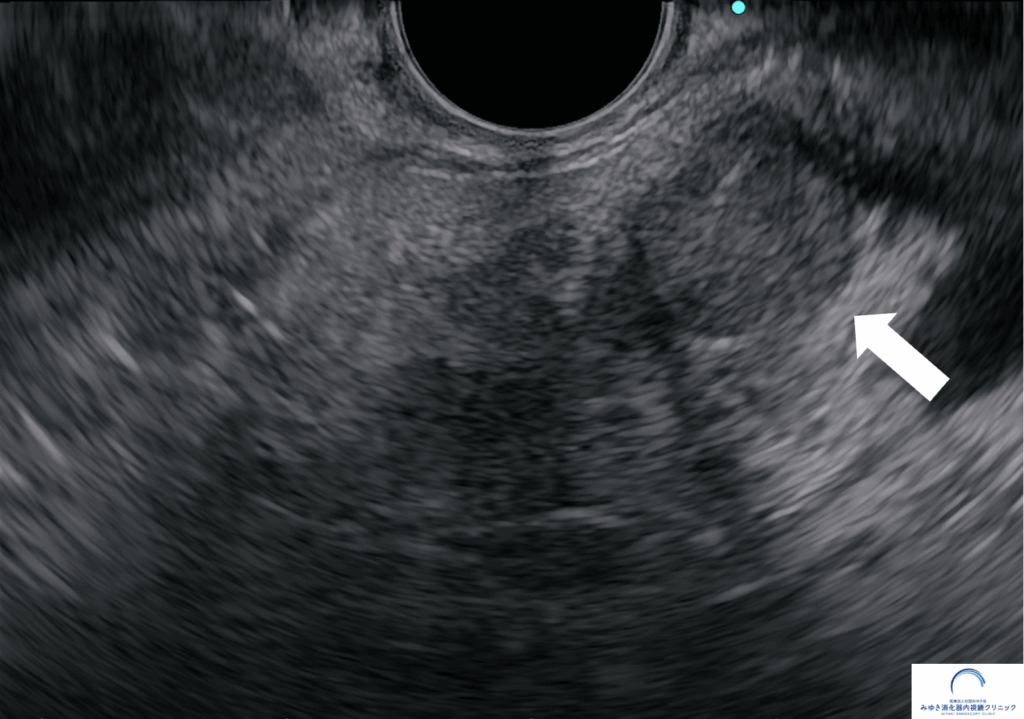

<膵神経内分泌腫瘍>

他院での腹部エコー、CT、MRIでは膵臓に異常を認めませんでしたが、当院での超音波内視鏡検査で10mmの腫瘤を認めました。超音波内視鏡せん刺吸引法(EUS-FNA)で神経内分泌腫瘍と診断しました。

<ステージ1膵がん>

膵嚢胞、膵管拡張精査目的に当院で超音波内視鏡を行いました。膵臓に10mmの腫瘤を認めたため、超音波内視鏡穿刺吸引法(EUS-FNA)を施行し、膵がんと診断しました。CTとMRIではこの腫瘤は同定できませんでした。

一方で、EUSは、胃カメラや大腸カメラと比べて習得が難しく、EUSを行っている施設は限られています。

またどこの医療機関でも同じように行えるわけではなく、病変を正確に見つけ出し、さらにその性状を判断するためには、高い技術力と豊富な経験が必要です。

当院では、日米の大学病院でEUS検査を多数経験した医師が担当します。

これまでの知識と技術を活かし、安全で正確な検査を行う体制を整えていますので、どうぞ安心してご相談ください。

超音波内視鏡(EUS)が必要となるケース

次のような方には、超音波内視鏡検査が特に有効です。

🔹膵嚢胞や膵管の拡張を指摘された

🔹胆のうポリープや胆管の異常を詳しく調べたい

🔹原因不明の腹痛や黄疸がある

🔹血縁者に2人以上膵臓がんがいる

🔹膵がんドックでより精密に調べたい

当院では、鎮静剤を使用して眠ったような状態で検査を受けられるため、痛みや苦しさを最小限に抑えています。

また、検査後は医師が画像をもとに丁寧に結果を説明いたします。

注意事項

繰り返しになりますが、超音波内視鏡検査(EUS)は専門性の高い検査であり、実施できる医療機関や医師は限られています。

そのためEUSは、腹部エコーやCT、MRIで膵臓や胆のう・胆管などに異常が見つかった場合に、さらに詳しく調べるための検査として位置づけられています。

一般的な健診や人間ドックではEUSは行われておらず、総合病院や大学病院でも「膵臓が心配だからEUSを受けたい」と申し出ても、すぐに検査を受けられるとは限りません。

まずは他の画像検査を行い、必要と判断された場合にEUSが実施されるという流れが一般的です。

当院では、これまでEUS専門施設で多数の検査経験を積んだ医師が担当し、専門的なEUS検査を地域でも受けられる体制を整えています。また、膵臓を詳しく調べたい方のために、MRIとEUSを組み合わせた「膵がんドック」も実施しています。このドックでは、MRIで膵臓全体を広く評価し、EUSでより細かな異常を確認することで、早期の膵がんや膵嚢胞の発見につなげることが可能です。👉 当院の膵がんドックについてはこちらhttps://miyuki-cl.com/medical/medical03/

まとめ

超音波内視鏡(EUS)は、膵臓や胆道の早期異常を見逃さないための最先端の検査です。

MRIやCTではわかりにくい小さな膵がんや嚢胞の早期発見に役立ちます。

「膵臓が見えにくい」「胆のうに影がある」「家族に膵がんがある」

そんな方は、一度ご相談ください。

早期発見・早期治療が、将来の健康を守る第一歩です。