胃カメラ検査でわかる病気

胃カメラ検査でわかる病気

逆流性食道炎とは、胃の内容物(胃酸や胃液)が食道へ逆流し、食道の粘膜に炎症を起こす病気です。近年、日本でも食生活の欧米化や肥満、ストレス、加齢などが影響し、患者数が増えています。

逆流性食道炎には以下のような症状があります

これらの症状は、食後や横になったとき、前かがみになったときに悪化しやすいのが特徴です。

問診などから逆流性食道炎の診断は可能で、すぐに検査を受ける必要はありません。しかし、以下に当てはまる方は胃内視鏡検査を受けることをお勧めします。

食道の粘膜のただれ(びらん)や潰瘍の有無、重症度を直接観察できます。また、食道がんや胃がんなどの他の病気との鑑別にも有用です。

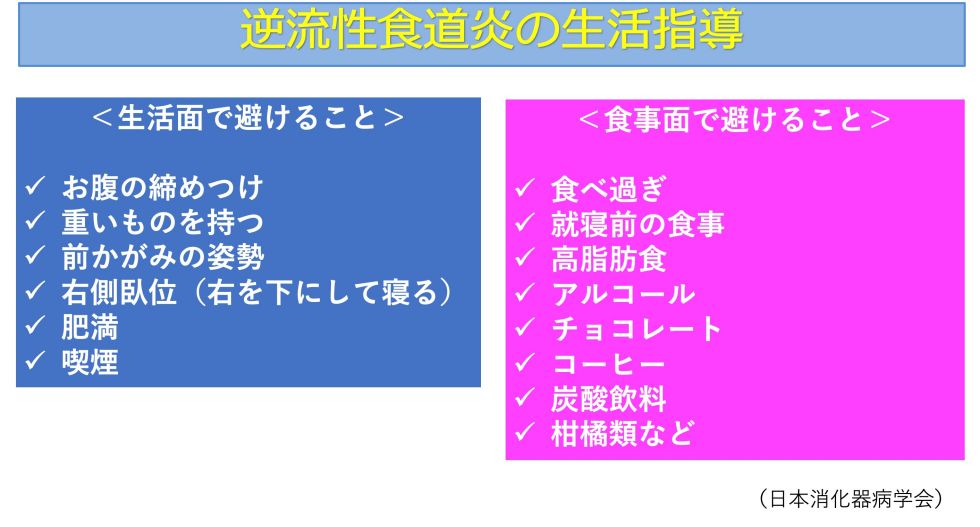

逆流性食道炎の治療は、生活習慣の改善と薬物療法が中心です。

プロトンポンプ

阻害薬(PPI)

胃酸の分泌を強力に抑える薬で、治療の中心となります。

カリウムイオン競合型

アシッドブロッカー

(P-CAB)

最近使用されることが多く、PPIよりも速効性・持続性があります。

H2ブロッカー

軽症の場合や、夜間の補助に使用されることがあります。

バレット食道とは、本来は扁平上皮という細胞でできている食道の粘膜が、胃や腸に似た円柱上皮という細胞に置き換わってしまう状態です。主な原因としては、胃酸の逆流による食道粘膜の炎症が考えられています。欧米人に多い病気ですが、近年では日本でも増えてきています。

バレット食道に特有の症状はなく、逆流性食道炎と同様の症状(胸焼け、呑酸など)がみられます。

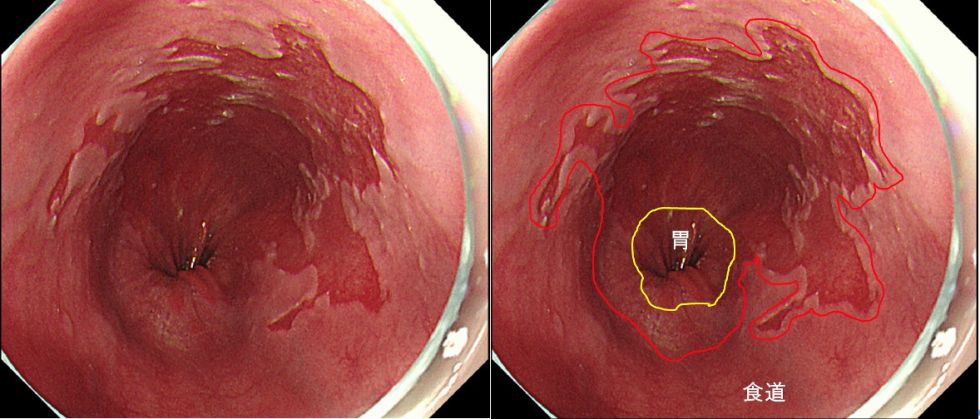

バレット食道は、胃内視鏡検査(胃カメラ)で診断されます。必要に応じて食道の組織検査をし、バレット食道の程度や併存するがんの有無を調べます。

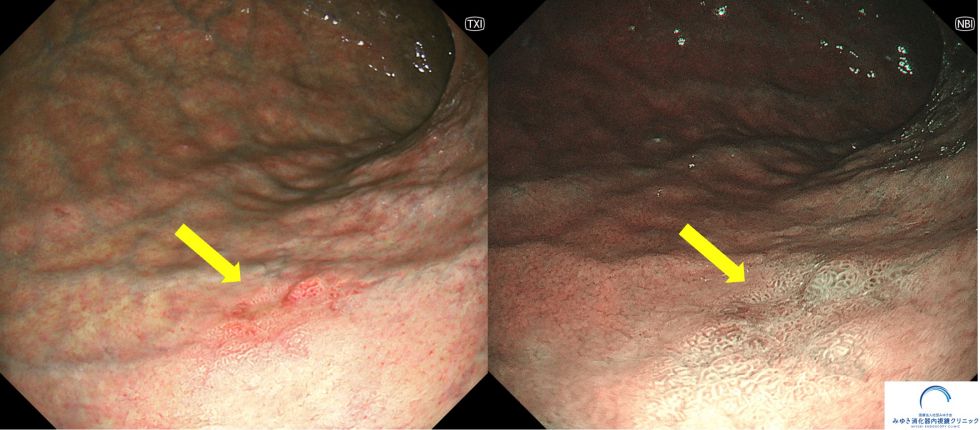

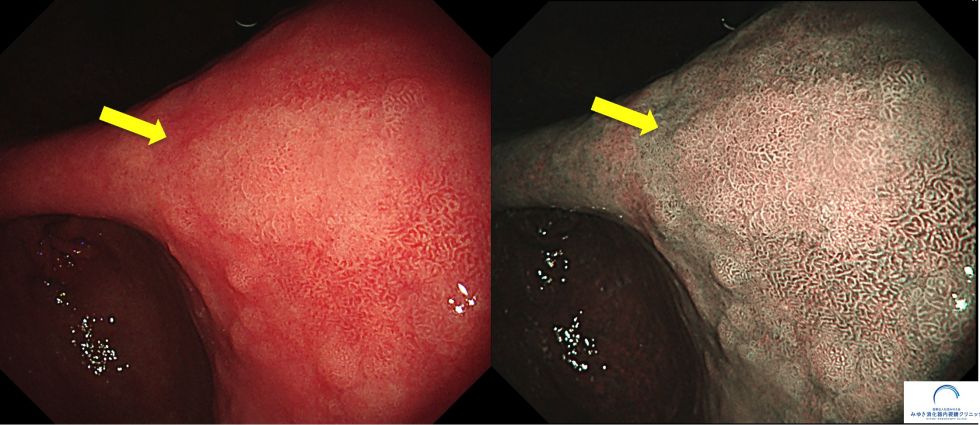

バレット食道(黄色線と赤線の間)(胃内視鏡検査)

日本では、バレット食道自体に対して特別な治療はおこないません。逆流性食道炎がある時には、バレット食道が進むのを予防するため、胃酸をおさえる薬(PPIやP-CABなど)を内服することがあります。欧米では進行したバレット食道に対して、内視鏡的な治療が行われることもあります。

もっとも注意が必要なのは、バレット食道が将来的に「食道腺がん」へ進行する可能性があるという点です。バレット食道がある方は、定期的な胃カメラ検査で、がんの兆候がないかをしっかりチェックすることが重要です。

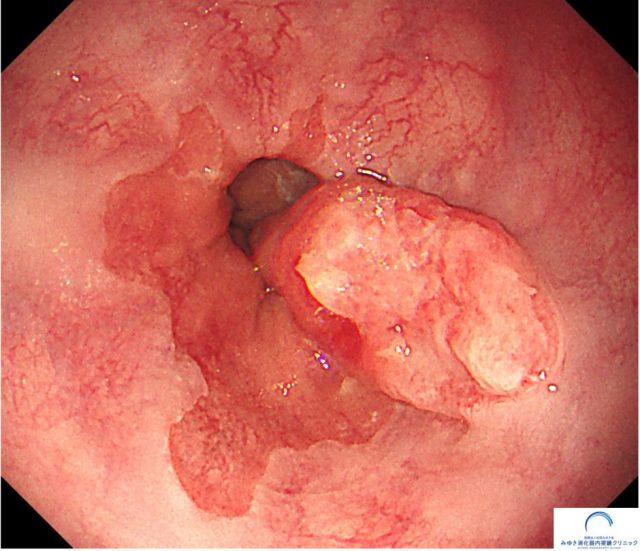

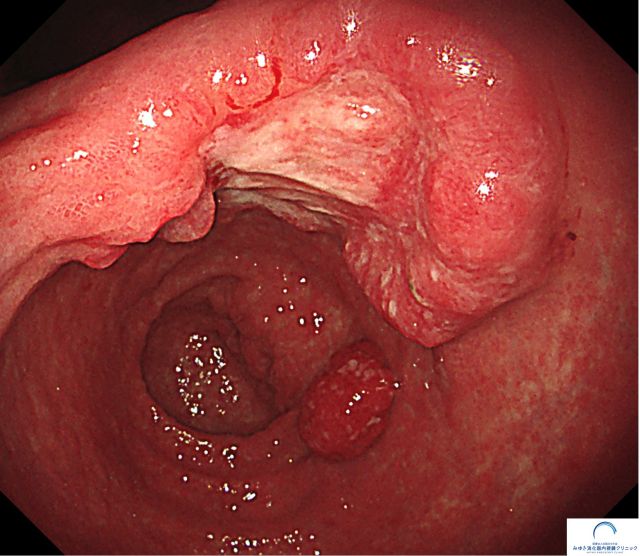

バレット食道がん(胃内視鏡検査)

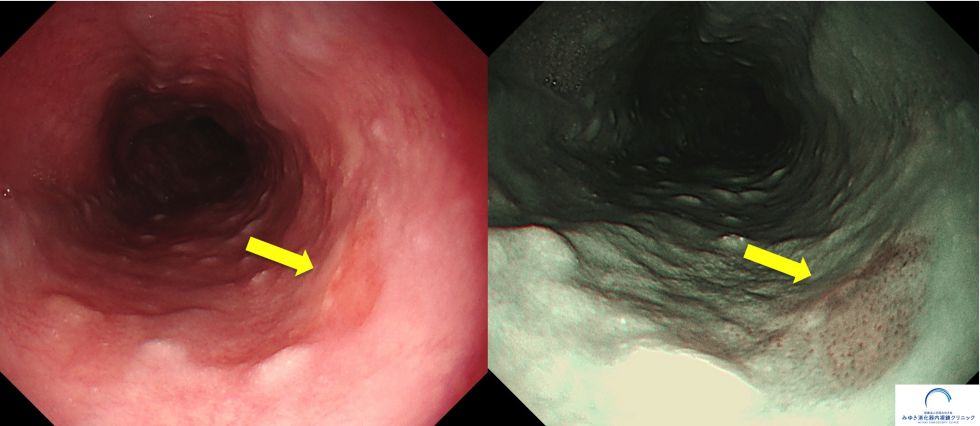

食道裂孔ヘルニアとは、本来お腹の中にある胃の一部が、横隔膜のすき間(食道裂孔)から胸の方へ飛び出してしまう状態をいいます。この状態になると、胃の入り口の締まりが悪くなり、胃酸が食道に逆流しやすくなります(逆流性食道炎)。原因としては、加齢や筋力の低下、肥満、慢性的な腹圧の上昇(咳、便秘、妊娠など)があげられます。

食道裂孔ヘルニアによる逆流性食道炎の症状(胸焼け、呑酸など)がみられます。

食道裂孔ヘルニアの診断にもっとも有効な検査です。胃の一部が食道側にせり上がっていないか、食道と胃のつながりが正常かを観察します。同時に食道の炎症の程度も評価します。

ヘルニアの治療というよりは、ヘルニアに起因する逆流性食道炎の治療が中心となります。ヘルニアが大きく、薬で症状が十分に改善しない場合には、手術が検討されます。

食道がんとは、食道にできる悪性腫瘍です。日本では、食道がんのほとんどは扁平上皮がんというタイプですが、最近ではバレット食道から発生する食道腺がんが増えてきています。

早期の食道がんはほとんど自覚症状がありません。そのため、胃内視鏡検査(胃カメラ)で偶然発見されることも少なくありません。

進行すると以下のような症状が現れます

食道がんの発見に最も有効な検査です。食道の粘膜を詳細に観察し、色素散布や拡大観察により早期がんも発見できます。必要に応じて組織を採取(生検)し、確定診断を行います。

早期食道がん(胃内視鏡検査)

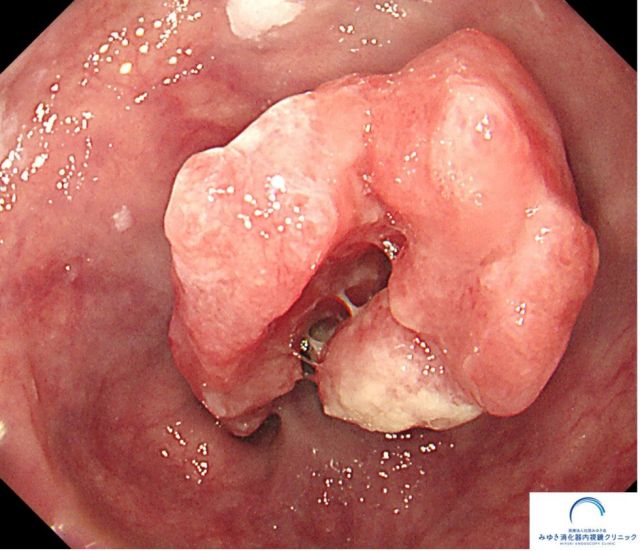

進行食道がん(胃内視鏡検査)

がんの広がり(進行度や転移)を調べるために行われます。

食道がんの治療法は、がんの進行度(ステージ)や患者様の体力・全身状態によって異なります。

がんが粘膜内にとどまっている場合には、内視鏡でがんを切除する治療が可能です。体への負担が少なく、入院期間も短いのが特徴です。

外科手術(食道切除・再建)、抗がん剤治療(化学療法)、放射線治療などがおこなわれます。

慢性胃炎とは、胃の粘膜に慢性的な炎症が起こる病気で、主な原因はピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)感染です。慢性胃炎が進行すると、萎縮性胃炎(胃の粘膜がやせ細る状態)や腸上皮化生(胃粘膜が腸のような性質に変化)といった変化が起こり、胃がんのリスクが高まることがわかっています。

慢性胃炎の多くは、自覚症状が乏しいのが特徴です。

しかし、以下のような症状が見られることがあります

これらの症状がある場合、早めに胃内視鏡検査(胃カメラ)を受けることが重要です。

胃の中を直接観察し、粘膜の炎症や萎縮、ポリープ、がんの有無を確認します。必要に応じてピロリ菌の検査や生検(組織検査)も同時に行います。

ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)は、胃の粘膜に感染して慢性胃炎や胃潰瘍、胃がんの原因となる細菌です。感染の有無を調べるためには、以下のような検査が行われます以下の方法でピロリ菌感染の有無を調べます

尿素呼気試験

最も精度が高く、負担も少ない検査です。除菌の効果判定にも最も適した検査です。

便中ピロリ菌抗原検査

簡便で精度も高く、尿素呼気試験が受けられない方にも適しています。除菌判定にも使用されます。

血液検査

ピロリ菌抗体の有無を調べます。ただし、過去の感染でも陽性になることがあるため、陽性の場合は尿素呼気試験または便検査で現在の感染の有無を確認する必要があります。

迅速ウレアーゼ試験

胃カメラ検査の際に、胃の粘膜を一部採取して調べる検査です。ピロリ菌が産生する酵素の反応を利用して、短時間で結果がわかります。

胃粘膜の病理検査

内視鏡検査で採取した胃粘膜を顕微鏡で観察し、ピロリ菌の有無を評価します。

胃液中ピロリ菌

PCR検査

胃液中に含まれるピロリ菌のDNAを検出する高感度の検査です。ピロリ菌の存在だけでなく、抗生剤の効きやすさ(耐性)も判定できる新しい検査法です。PCR検査の詳細についてはこちら

https://miyuki-cl.com/column/あなたのピロリ菌にその抗生剤は効きますか?:/

ピロリ菌が感染している場合は、除菌治療を行います(抗生物質と胃酸を抑える薬を1週間服用します)。除菌成功率は約90%です。最初の治療(一次除菌)で菌が残っている場合は、二次除菌治療(抗生剤を変更する)をおこないます。

当院では、内視鏡検査時にピロリ菌PCR検査を実施することが可能です。この検査では、

https://miyuki-cl.com/column/あなたのピロリ菌にその抗生剤は効きますか?:/

除菌治療が成功した、またはピロリ菌がもともといなかった場合、慢性胃炎への特別な治療は必要ありません。ただし、胃もたれや胸やけなどの症状がある方には、症状に応じた薬の処方を行います。

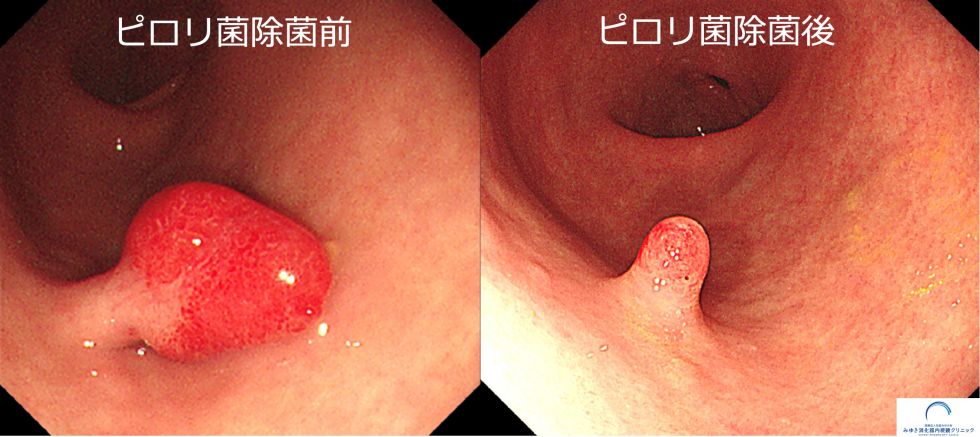

ピロリ菌を除菌することで、胃がんの発症リスクは確実に低下します。しかし、残念ながらリスクがゼロになるわけではありません。近年では、ピロリ菌の除菌後に発見される「除菌後胃がん」が注目されており、除菌後も油断せずに胃内視鏡検査で経過を見守ることが重要です。

10年前にピロリ菌除菌後の早期胃がん(胃内視鏡検査)

ピロリ菌除菌後胃がんについてはこちら

https://miyuki-cl.com/column/今月の1例:ピロリ菌除菌後の胃がん/

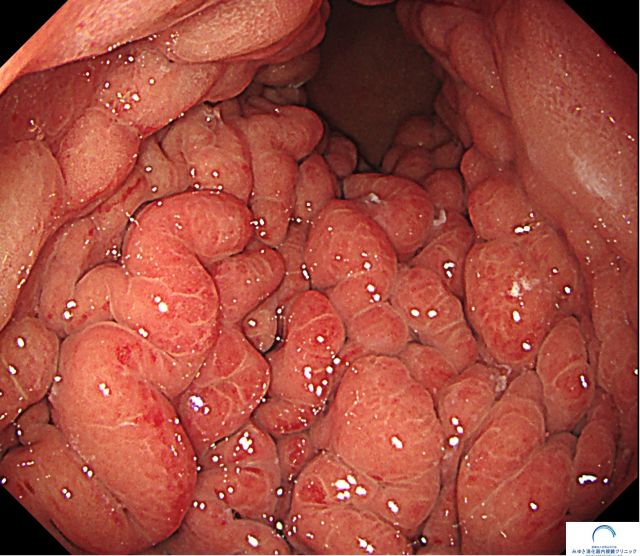

胃ポリープとは、胃の内側の粘膜にできる小さな隆起(できもの)のことをいいます。多くは良性で、自覚症状もなく、胃内視鏡検査(胃カメラ)で偶然見つかることがほとんどです。

ピロリ菌に感染していない正常な胃に発生するポリープです。がん化の心配はほとんどありません。

胃底腺ポリープの詳細についてはこちら

https://miyuki-cl.com/column/今月の1例:胃底腺ポリープとラズベリー様腺窩上/

胃の粘膜が慢性的に炎症を起こすことで発生します。ピロリ菌感染が関与していることも多く、除菌により小さくなることがあります。

胃過形成ポリープ(胃内視鏡検査)

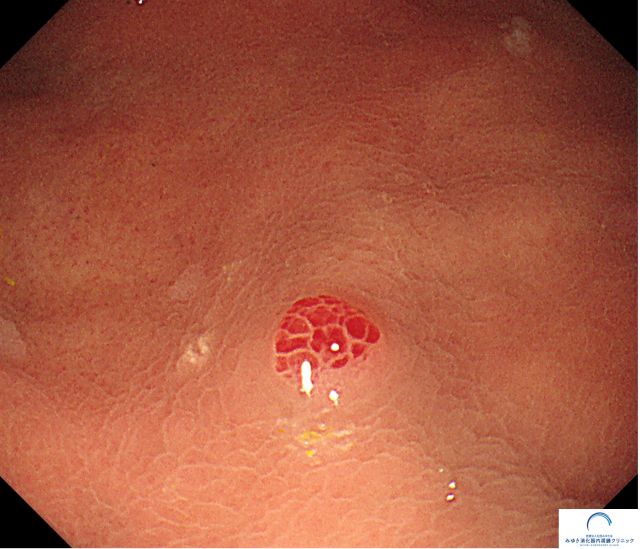

近年、発見されたポリープ状の胃腫瘍です。これが「がん」なのかは、はっきりした結論が出ていません。

ラズベリー様腺窩上皮型胃腫瘍(胃内視鏡検査)

ラズベリー様腺窩上皮型胃腫瘍の詳細についてはこちら

https://miyuki-cl.com/column/今月の1例:胃底腺ポリープとラズベリー様腺窩上/

ほとんどの場合、自覚症状はありません。ポリープが大きくなってくると、まれに胃もたれ、貧血症状、吐き気などが出ることがあります。

胃ポリープの診断に最も有効な検査です。必要に応じて、ポリープの一部を採取(生検)して、がんの可能性がないかどうかを顕微鏡で調べます。

胃がんは、胃の粘膜から発生する悪性腫瘍で、日本では依然として死亡数の多いがんの一つです。しかし近年では、胃内視鏡検査(胃カメラ)による早期発見・早期治療が進んでおり、早期に見つかれば高い確率で治すことが可能です。

胃がんの発症にはさまざまな要因が関与していますが、特に強いエビデンス(科学的根拠)がある主なリスク因子は以下の通りです:

早期の胃がんではほとんど自覚症状がありません。そのため、症状がなくても定期的に胃内視鏡検査(胃カメラ)を受けることが大切です。

進行すると、以下のような症状が現れることがあります

最も重要な検査で、直接胃の中を観察し、異常な部分があれば生検(組織を採取)して診断します。

早期胃がん(胃内視鏡検査)

進行胃がん(胃内視鏡検査)

進行胃がん(スキルス胃がん)(胃内視鏡検査)

進行がんの場合、がんの進行度(ステージ)や他臓器への転移の有無を評価します。

胃がんの腫瘍マーカー(CEA、CA19-9など)、貧血の有無などを調べます。

胃がんの治療方法は、がんの進行度や広がり、患者様の状態によって異なります。治療方針は、日本胃癌学会の「胃癌治療ガイドライン」に基づいて、最新の医学的根拠に沿って選択されます。

早期胃がんでリンパ節転移のリスクが低い場合に行われ、お腹を切らずに治療できるのが大きな特徴です。

進行したがんや、内視鏡治療が適さない場合には、手術による切除が行われます。

がんの再発予防や、転移がある場合に使用されます。近年では分子標的薬や免疫療法も選択肢に入ります。

胃粘膜下病変とは、層構造になっている胃の壁の中にできる「ふくらみ」や「しこり」のような病変のことを指します。以前は「胃粘膜下腫瘍(しゅよう)」と呼ばれていましたが、すべてが腫瘍(できもの)とは限らないため、現在では「胃粘膜下病変」という言い方が一般的になっています。

胃粘膜下病変(腫瘍)の詳細についてはこちら

https://miyuki-cl.com/column/今月の1例:胃粘膜下腫瘍(gist)/

自己免疫性胃炎とは、慢性胃炎の一種ですが、自分自身の免疫が胃の中の細胞を攻撃し炎症をきたします。特に、胃酸をつくる細胞(壁細胞)が傷つけられることで、胃酸の分泌が減り、消化機能が低下します。

自己免疫性胃炎の詳細についてはこちら

https://miyuki-cl.com/column/今月の1例:自己免疫性胃炎/

TOP