超音波内視鏡(EUS)でわかる病気

超音波内視鏡(EUS)でわかる病気

膵がんとは、膵臓にできる悪性腫瘍のことで、特に膵管から発生する「膵管がん」が大部分を占めます。初期は症状が出にくく、発見が遅れやすいため、進行した状態で見つかることが多いがんです。

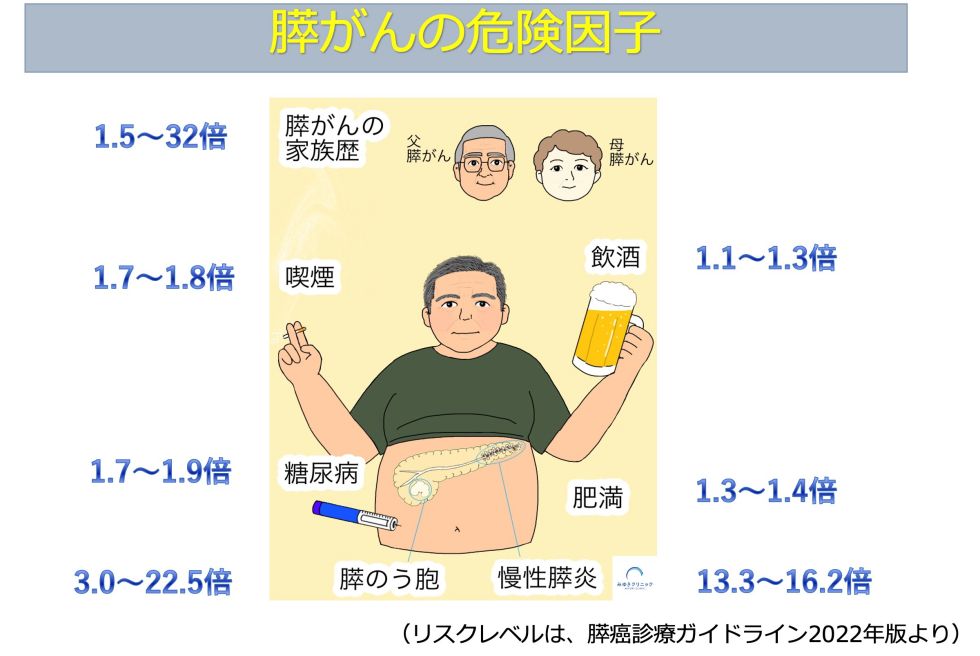

膵がんの予後を良くするためには、できるだけ早期に発見・治療することにつきます。そのためには、「どのような人が膵がんになりやすいか(危険因子)」を知り、当てはまる方には注意深く定期的な画像検査などを行っていく必要があります。膵がんのリスクを高める因子としては、以下のようなものが知られています。

特に「膵嚢胞(IPMNなど)」「慢性膵炎」「糖尿病」「膵がんの家族歴」がある方は、膵がんを発症するリスクが高いため、定期的な検査・経過観察がすすめられます。

膵がんの危険因子の詳細についてはこちら

https://miyuki-cl.com/column/膵がんの危険因子:どのような人が膵がんになり/

膵がんと糖尿病の関係についてはこちら

https://miyuki-cl.com/column/第36回-多摩糖尿病チーム医療研究会にて『膵がん/

膵がんの症状は初期にはほとんどなく、進行すると背中やお腹の痛み、黄疸、体重減少、食欲不振、糖尿病の悪化などが現れることがあります。膵頭部にできると胆管を圧迫して黄疸(閉塞性黄疸)が出ることがあり、比較的早く見つかることもあります。

膵がんの症状の詳細についてはこちら

https://miyuki-cl.com/column/膵がんの症状①/

膵がんによる腹痛の詳細についてはこちら

https://miyuki-cl.com/column/膵がんの症状②:上腹部痛/

膵がんによる黄疸(閉塞性黄疸)についてはこちら

https://miyuki-cl.com/column/膵がんの症状③:閉塞性黄疸/

血液検査

膵臓の炎症や腫瘍の有無を調べるため、膵酵素(アミラーゼ、リパーゼ)や腫瘍マーカー(CA19-9、CEAなど)を測定します。ただし、早期の膵がんでは正常なこともあり、他の検査と組み合わせて評価します。

腹部超音波検査

体の外から超音波をあてて膵臓の状態を確認する検査です。簡便で体への負担も少ないですが、膵臓の位置や体型によっては見えづらいことがあります。

腹部CT検査

造影剤を使うことで膵臓の腫瘍の有無や広がり、周囲の血管や他臓器への影響を詳しく調べます。検査時間が短く、膵がんの診断や治療方針の決定に重要な検査です。ただし、ヨード系造影剤を使うため、アレルギーのある方は使用できないことがあります。

膵がん(腹部CT検査)

腹部MRI検査

膵管や胆管の状態を詳しく確認できる検査で、特に嚢胞性病変の評価に優れています。放射線被ばくがないため、繰り返しの検査にも適しています。

超音波内視鏡検査

(EUS)

内視鏡の先端に超音波装置をつけ、胃や十二指腸から膵臓を詳しく観察します。ごく小さな腫瘍や、CTやMRIでは見えない病変も発見できる精度の高い検査です。

膵がん(超音波内視鏡検査:上と同じ症例)

また、必要に応じて、腫瘍に細い針を刺して細胞や組織を採取し、がんかどうかを調べることもできます(超音波内視鏡下せん刺吸引法:EUS-FNA)。

膵がんに対する超音波内視鏡下せん刺吸引法(EUS-FNA)

超音波内視鏡検査(EUS)の詳細についてはこちら

PET検査

がん細胞が集まる性質のある薬剤を使い、全身のがんの有無を調べます。膵がんの転移や再発の評価に有用ですが、早期がんでは写りにくい場合もあります。

内視鏡的逆行性

胆膵管造影検査(ERCP)

内視鏡を使って膵管に細いチューブを通して造影剤を注入し、内部の状態を詳しく確認します。現在では、単なる診断よりも主に膵液採取や治療目的で行われることが多い検査です。検査後に急性膵炎をおこす危険性があるため、原則、入院でおこなうことになります。

膵がんの治療は、がんの進行度(ステージ)に応じて外科的手術、抗がん剤治療(化学療法)、放射線治療を組み合わせて行います。早期の膵がんでは手術による切除が根治の可能性を高めますが、進行がんでは抗がん剤による全身治療が中心となります。

最近では、はじめに抗がん剤でがんを小さくしてから手術を行う「術前治療」が増えてきており、治療効果が高まることが期待されています。また、治療と同時に、痛みのコントロールや生活の質(QOL)を保つための「緩和ケア」も重要な役割を果たします

膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)は、膵嚢胞性疾患の中で最も頻度が多い腫瘍です(膵嚢胞性疾患についてはこちら

https://miyuki-cl.com/column/膵嚢胞(すいのうほう)とは?/)

膵管の壁に粘液を作る腫瘍ができ、この粘液がたまることで膵管が袋状にふくらみます。

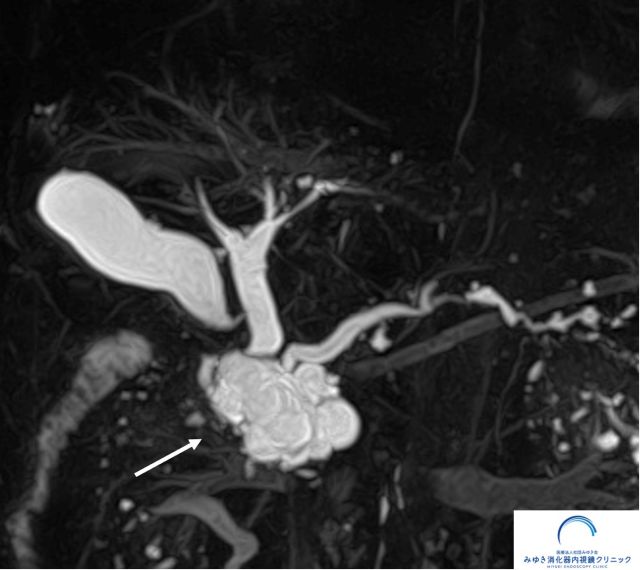

膵管内乳頭粘液性腫瘍のMRI像

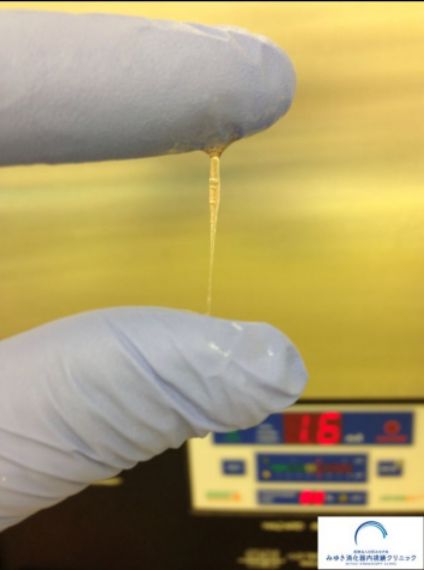

IPMNの粘液。糸を引くくらい粘稠です。

IPMNの多くは良性ですが、膵がんとの関連性のある腫瘍のため定期的な経過観察が必要です。

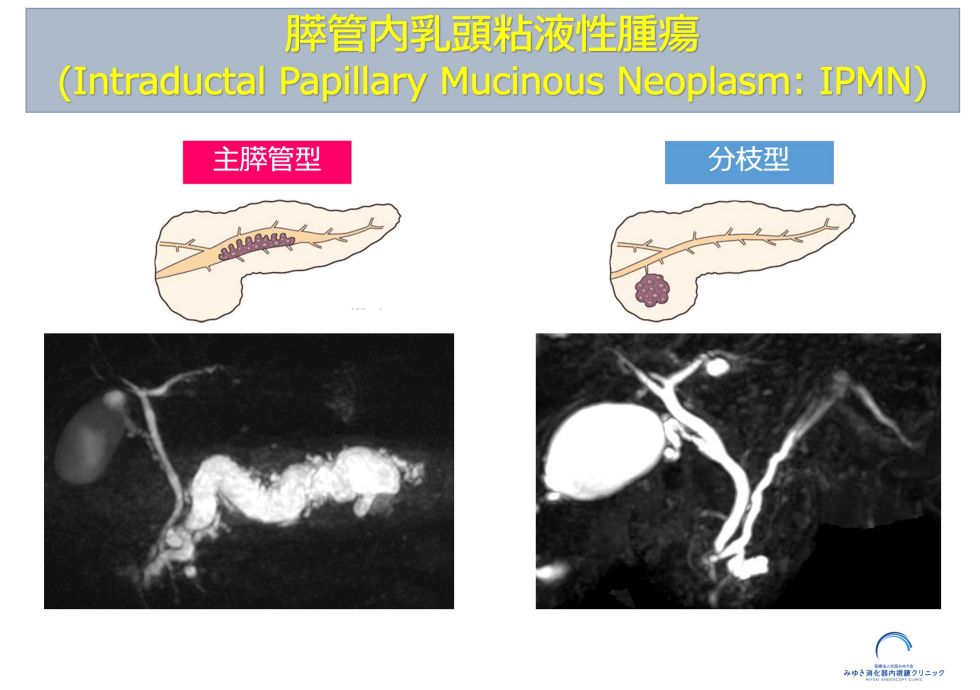

IPMNは2つのタイプがあります。

主膵管型IPMN

主膵管に腫瘍ができたもの

分枝型IPMN

膵管の枝(分枝膵管)に腫瘍ができたもの

*主膵管型と分枝型合わさった「混合型IPMN」もあります。

主膵管型IPMNと分枝型IPMNでは、膵がんのリスクが異なります。特に、主膵管型IPMNの方ががん化のリスクが高いとされています。そのため、腫瘍のタイプによって、治療方針や経過観察の頻度が変わります。

IPMNの多くは無症状で、健康診断や他の目的で行った画像検査で偶然見つかることが一般的です。ただし、一部では粘液が膵管につまり、膵液の流れが悪くなることで膵炎(急性膵炎)を引きおこすことがあります。その場合、みぞおちの強い痛みや背中の痛み、吐き気・嘔吐などの症状がみられます。

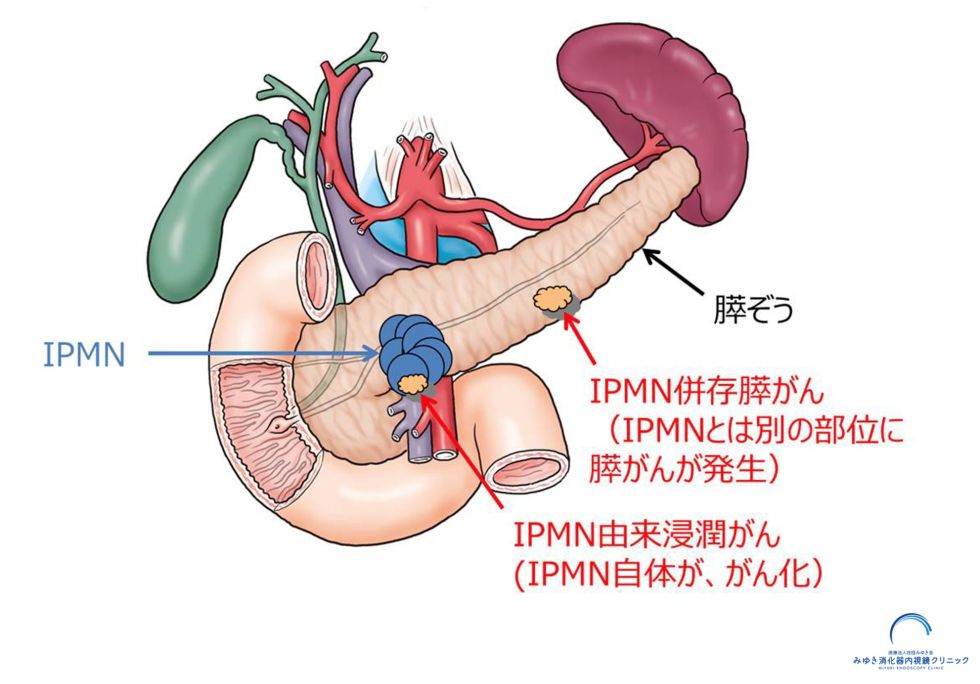

IPMNで最も注意しなければならないのは、膵がんが発生する危険性があることです。IPMNで発生する膵がんは、以下の2つのタイプがあります。

IPMN由来膵がん

IPMN(嚢胞)自体ががん化

IPMN併存膵がん

IPMN(嚢胞)とは別の部位ががん化

当院で分枝型IPMN経過観察中に超音波内視鏡検査で発見されたIPMN併存膵がん。手術後5年以上、再発はありません。

https://miyuki-cl.com/column/今月の1例:膵管内乳頭粘液性腫瘍(ipmn)併存膵が/

日本においては、IPMN由来膵がんとIPMN併存膵がんの頻度はほぼ同等と報告されています。特にIPMN併存膵がんは、嚢胞の大きさとは関係なく発生する可能性があります。そのため、経過観察する際には、嚢胞だけでなく膵臓全体をしっかりチェックすることが大切です。

IPMN由来膵がんとIPMN併存膵がんの詳細についてはこちら

https://miyuki-cl.com/column/膵管内乳頭粘液性腫瘍(ipmn)と膵がんの関係とは/

2024年のIPMN国際診療ガイドラインでは、IPMNの悪性化を予測する因子として、「悪性化の危険性が高い因子」と「悪性化の懸念される因子」に2つが示さめられています。

これらの所見の有無に加えて、患者様の年齢や持病などの全身状態を考慮しながら、手術を行うか、定期的な経過観察にするかが決定されます。

悪性化の危険性が高い因子の詳細についてはこちら

https://miyuki-cl.com/column/膵管内乳頭粘液性腫瘍(ipmn)の新しい国際診療ガ/

悪性化の懸念される因子の詳細についてはこちら

https://miyuki-cl.com/column/膵管内乳頭粘液性腫瘍(ipmn)の新しい国際診療ガ-2/、https://miyuki-cl.com/column/膵管内乳頭粘液性腫瘍(ipmn)の新しい国際診療ガ-3/

血液検査

膵臓の酵素(アミラーゼ、リパーゼなど)、糖尿病の有無、膵がんの腫瘍マーカー(CA19-9、CEAなど)を調べます。

腹部超音波検査

(腹部エコー検査)

体への負担が少ない簡単な検査で、膵臓の嚢胞があるかどうかを確認します。ただし、詳しい状態まではわかりにくく、人によっては膵臓自体が見えにくいこともあります。

腹部CT検査

造影剤を使用することで、膵臓の嚢胞の大きさや、膵管の太さ、石灰化、がんが疑われる所見などを詳しく評価できます。検査時間が短く、全体像を把握するのに役立ちます。ただし、ヨード系造影剤を使うため、アレルギーのある方は使用できないことがあります。

腹部MRI検査

膵管や胆管の形、膵嚢胞の内部構造を詳しく見ることができる検査です。膵管の状態を立体的に確認でき、IPMNの診断にとても有用です。放射線を使わないため、体への負担が少なく、経過観察に適しています。

分枝型IPMNのMRI

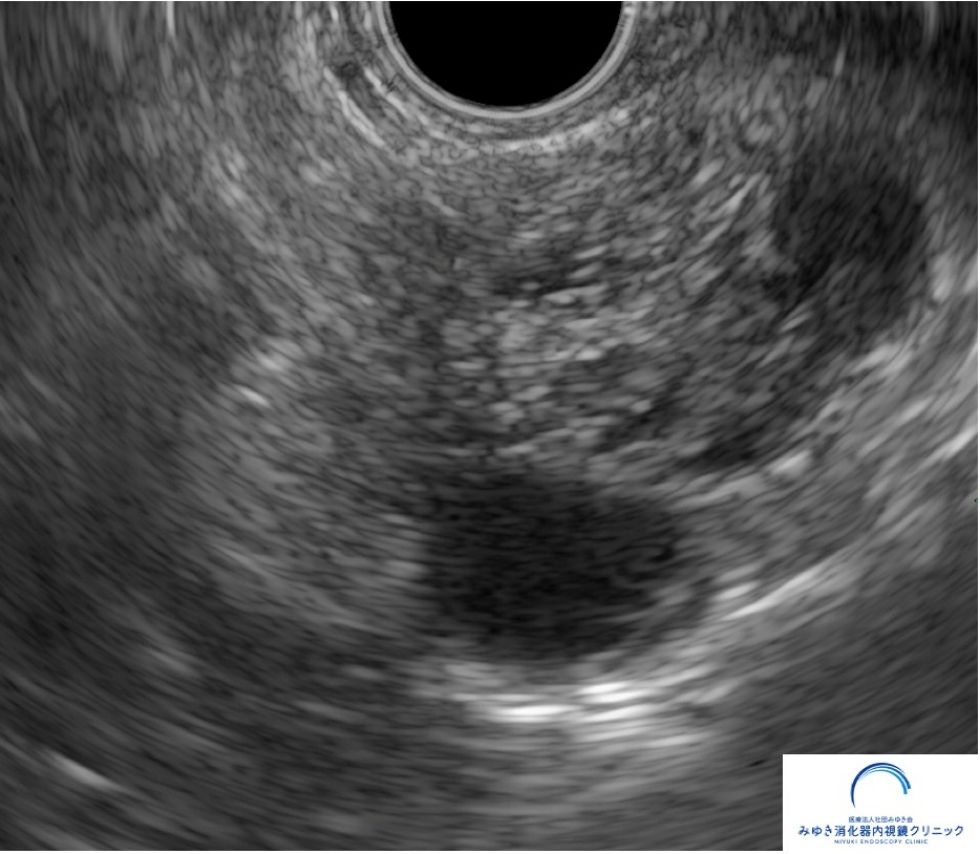

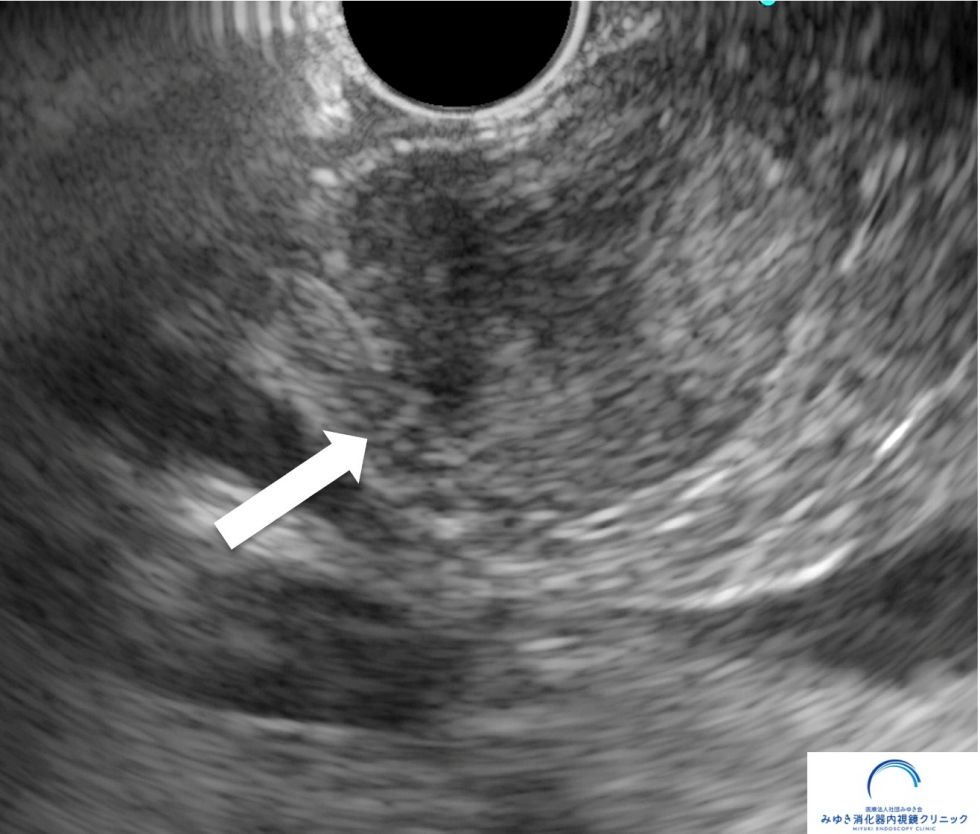

超音波内視鏡検査

(EUS)

胃や十二指腸から超音波で膵臓を間近に観察できる、精度の高い検査です。嚢胞の中の小さな結節や、CTやMRIでは見つけにくい微小な病変も確認できます。専門的な技術が必要なため、対応可能な医療機関は限られていますが、早期発見に非常に有効な検査です。

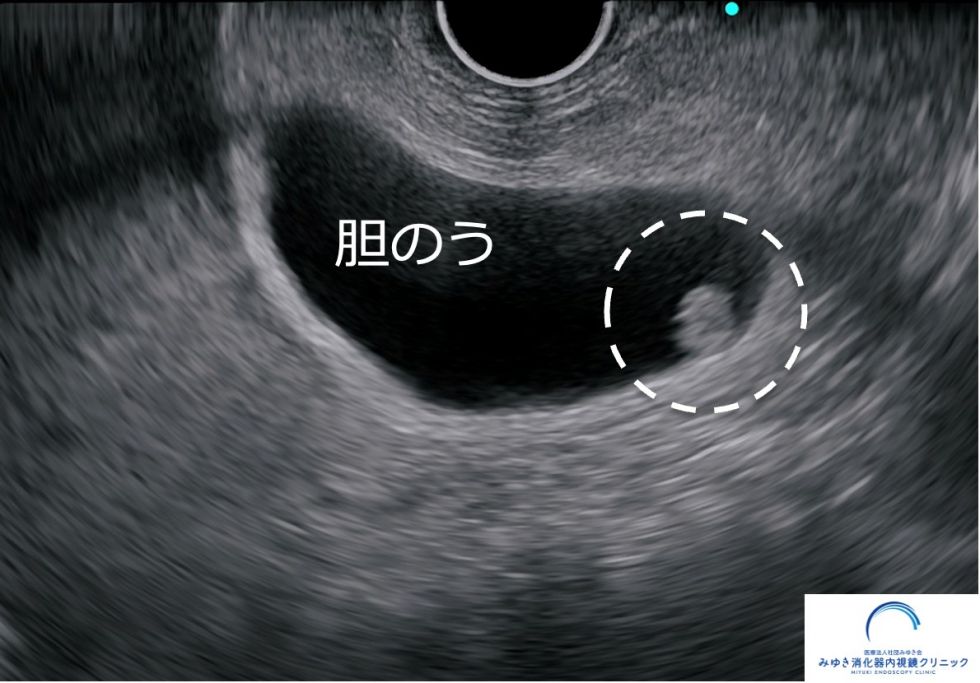

分枝型IPMNの超音波内視鏡検査(上と同じ症例)。

MRI検査とくらべて嚢胞の中が鮮明に観察できます。

内視鏡的逆行性

胆膵管造影検査

(ERCP)

膵管や胆管に細いチューブを通して造影剤を注入し、内部の状態を詳しく確認します。現在では、単なる診断よりも主に膵液採取や治療目的で行われることが多い検査です。検査後に急性膵炎をおこす危険性があるため、原則、入院でおこなうことになります。

IPMNの治療は、外科的な手術です。主膵管型IPMNはがん化の危険性が高いため、診断された時点で、原則、手術が勧められます。一方で、分枝型IPMNは悪性化のリスクが低いと考えられる場合には、経過観察となります。分枝型IPMNを手術するかは、前述の国際診療ガイドラインで示された「悪性化のリスク因子」の有無と、患者様の年齢や持病の有無、そして手術の負担(膵頭部の手術はより負担が大きい)などを総合的に判断して決定します。

手術をおこなわないIPMNに対しては、悪性化の早期発見のため、定期的な経過観察がとても大切です。経過観察の方法や間隔については、「悪性化のリスク因子」の有無や嚢胞の状態などから決められます。国際診療ガイドラインでも、嚢胞の大きさなどから経過観察法が示されています。しかし注意しなければいけないのは、国際診療ガイドラインの経過観察指針は、「IPMN由来膵がん」を対象にしたものであり、「IPMN併存膵がん」については考慮していないことです。前述のようにIPMN併存膵がんは嚢胞の大きさに関係なく発生するため注意が必要です。専門施設では、この併存がんの早期発見を目的に、膵臓全体を半年〜1年ごとに丁寧にチェックする方針をとっていることもあります。当院では、半年ごとに経過観察していることが多いです。

IPMNの経過観察の詳細についてはこちら

https://miyuki-cl.com/column/膵管内乳頭粘液性腫瘍(ipmn)の新しい国際診療ガ-4/

膵粘液性嚢胞腫瘍(MCN)は、膵嚢胞性腫瘍の一種で、特に中年以降の女性に多くみられます。嚢胞の中に粘液がたまっており、一部はがん化するリスクがあります。通常、膵臓の体部〜尾部にでき、エコーやMRI、超音波内視鏡で発見されることが多いです。がん化の可能性があるため、経過観察や手術が検討されます。

膵粘液性嚢胞腫瘍(MCN)(超音波内視鏡検査)

https://miyuki-cl.com/column/今月の1例:膵粘液性嚢胞腫瘍(mcn)/

膵漿液性嚢胞腫瘍(SCN)は、膵臓にできる良性の嚢胞性腫瘍で、特に中高年の女性に多くみられます。多くは無症状で、健康診断や画像検査で偶然見つかることがほとんどです。がん化することは非常にまれで、通常は経過観察で問題ありません。ただし、腫瘍が大きくなって腹痛などの症状が出る場合は、手術を検討することもあります。

膵漿液(しょうえき)性嚢胞腫瘍(SCN)(超音波内視鏡検査)

https://miyuki-cl.com/column/今月の1例:膵漿液(しょうえき)性嚢胞腫瘍(scn/

膵神経内分泌腫瘍(NEN)は、膵臓にできる比較的まれな腫瘍で、進行がゆっくりしていることが多いのが特徴です。ホルモンを分泌するタイプとしないタイプがあり、前者の場合、低血糖や下痢などの症状が出ることもあります。CTやMRI、超音波内視鏡検査で偶然、発見されることが多いです。良性のものから悪性のものまであり、治療方針は腫瘍の種類や大きさに応じて決められます。

https://miyuki-cl.com/column/今月の1例:膵神経内分泌腫瘍(nen)/

膵充実性偽乳頭状腫瘍(SPN)は、まれな膵腫瘍で、若い女性に多く見られるという特徴があります。多くの場合、無症状で、腹部エコーやCT検査などで偶然見つかります。腫瘍が大きくなったり、出血したりすると、腹痛や背中の痛みなどが出ることがあります。一般的には悪性度は低いとされていますが、まれに転移することがあるため、外科的な切除手術がすすめられます。予後は比較的良好です。

膵充実性偽嚢胞腫瘍(SPN)(超音波内視鏡検査)

https://miyuki-cl.com/column/今月の1例:膵充実性偽乳頭腫瘍/

胆のう結石とは、胆のうの中で、コレステロールや胆汁が固まって石(結石)となったものです。大きさは数mmから数cm、数は1個から無数と様々です。

その多くは無症状ですが、胆のうの出入り口が結石により塞がれると、右上腹部の痛み(胆石発作)や吐き気、発熱などを起こすことがあります。また、胆のう結石が胆管に落ちてしまうと、急性胆管炎、急性膵炎など、命に関わる重い病気につながることもあるため注意が必要です。

胆のう結石(超音波内視鏡検査)

症状のない胆のう結石は、必ずしもすぐに治療が必要になるわけではありません。多くの場合は、そのまま経過観察となります。ただし、次のような場合には、手術で胆のうを取り除く(腹腔鏡下胆のう摘出術)ことを検討します。

*胆のうがんの予防のために無症状の胆のう結石を手術することは、勧められていません(胆石症診療ガイドライン2021年)。

胆のうポリープとは、胆のうの内側にできるいぼのような小さな隆起(できもの)のことです。健診での腹部超音波検査(エコー検査)で偶然に見つかることがあり、その多くは良性のコレステロールポリープです。

胆のうポリープ(超音波内視鏡検査)

腹部超音波検査

以下のような特徴がある場合は、がんの可能性が完全には否定できないため注意が必要です。

小さくて良性が疑われる胆のうポリープの場合は、すぐに手術をする必要はありません。多くの場合、腹部超音波検査(年1回程度)を定期的に行いながら経過観察となります。一方、悪性の疑いがある場合や増大傾向がある場合は、胆のう摘出手術が検討されます。

胆のう腺筋症とは、胆嚢の壁の中にある袋状の構造物(憩室、「ロキタンスキー・アショッフ洞」)が増えたため、壁が厚くなる病気です。

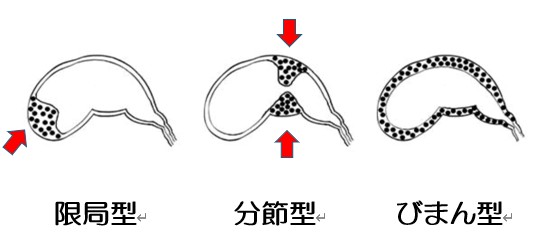

胆のうの壁が厚くなっている部位により3タイプに分類されています。

多くの場合は無症状で、検診などでの腹部超音波検査などで偶然見つかることが多いです。症状がある場合は、右上腹部の痛みや不快感などがみられることもあります。

腹部超音波検査(腹部エコー)で、典型的な胆のう腺筋症の所見を認めた場合には、それ以上の検査は必要ありません。この検査だけで診断がつくケースも多く、身体への負担も少ない検査です。ただし、胆のう腫瘍(特に胆のうがん)との見分けが難しい場合には、より詳しい画像診断として、腹部CTやMRI、超音波内視鏡検査(EUS)を行うことがあります。

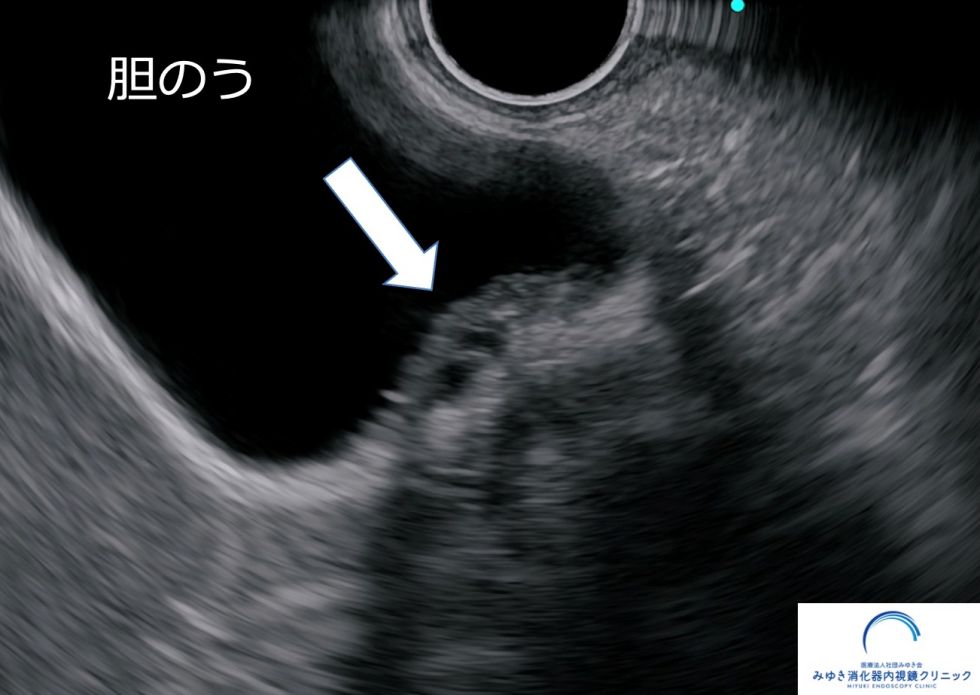

胆のう腺筋症(超音波内視鏡検査)

胆のう腺筋症が良性の病気であるため、基本的には経過観察が可能です。しかし、以下のような場合、胆のう摘出手術が検討されることもあります。

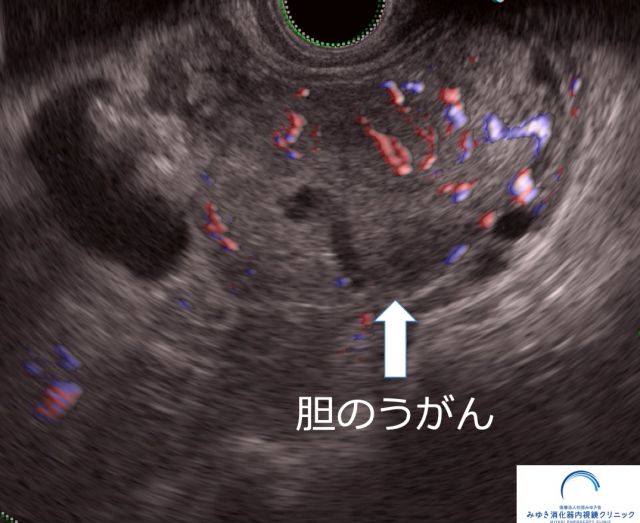

胆のうがんとは、胆のうに発生する悪性腫瘍です。

初期にはほとんど症状が出にくいのが特徴で、早期発見が難しいがんのひとつとされています。がんが進行すると、右上腹部の痛み、食欲不振、体重減少、黄疸などの症状が現れることがあります。

血液検査

肝機能検査や腫瘍マーカー(CEA、CA19-9など)を調べます。

腹部超音波検査

(腹部エコー)

最もよく行われる、体に負担の少ない検査です。胆のうの壁の厚みや、ポリープ・腫瘤の有無、胆石の有無などを確認できます。

腹部CT検査

胆のうの腫瘍の大きさや広がり、周囲の臓器やリンパ節への浸潤の有無などを詳しく調べることができます。また、がんの転移の有無も評価でき、手術が可能かどうかの判断材料にもなります。

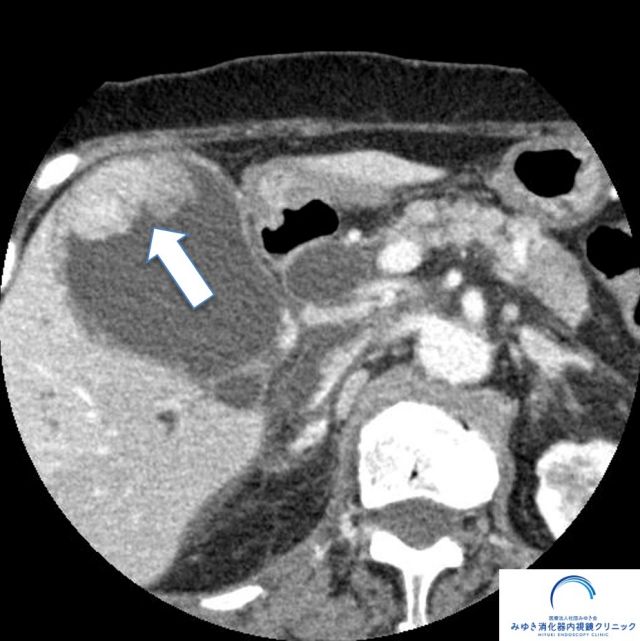

胆のうがん(腹部CT検査)

腹部MRI検査

胆のうや胆管、膵管の状態を放射線を使わずに詳しく見ることができる検査です。胆のう腫瘍の内部構造や、胆管への浸潤の有無をより明瞭に評価できます。

超音波内視鏡検査

内視鏡の先端に超音波装置が付いた機器を使って、胃や十二指腸の内側から胆のうを近接して観察する検査です。他の検査よりも高い解像度で腫瘍を詳細に評価でき、がんの深さや周囲組織への浸潤の有無を正確に把握できます。必要に応じて、胆のうの病変やリンパ節転移に針を刺して組織検査(細胞診)を行うことも可能です。

胆のうがん(超音波内視鏡検査)

早期に発見できれば手術による根治も可能ですが、進行している場合は抗がん剤(化学療法)などを組み合わせた治療が必要となります。

総胆管結石とは、胆管にある結石のことを指します。総胆管結石は、結石の成り立ちによって、以下の2つに分けられます。

原発性総胆管結石

総胆管の中でできた結石

二次性総胆管結石

胆嚢から総胆管内に落ちてきた結石

胆のう結石(左)と総胆管結石(右)(超音波内視鏡検査)

総胆管結石は、症状がない場合でも放っておくと急性胆管炎や急性膵炎といった重い病気につながることがあります。そのため、見つかった場合には、基本的に早めの治療がすすめられます。治療の多くは、内視鏡を使用して結石を取り除く方法が行われます。

総胆管結石の詳細についてはこちら

https://miyuki-cl.com/column/今月の1例:総胆管結石/

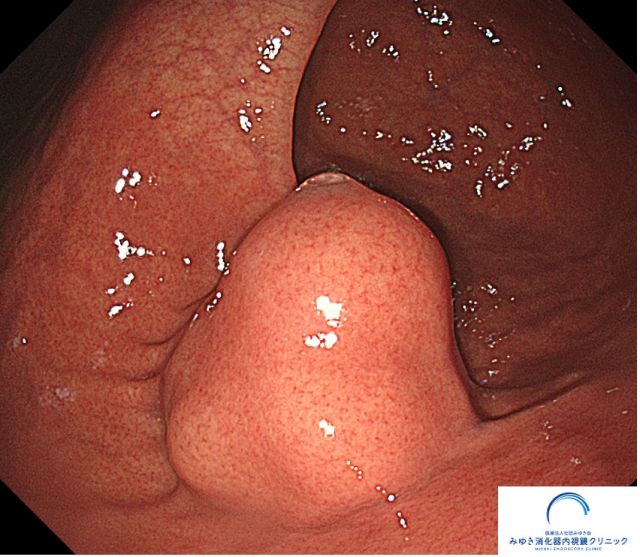

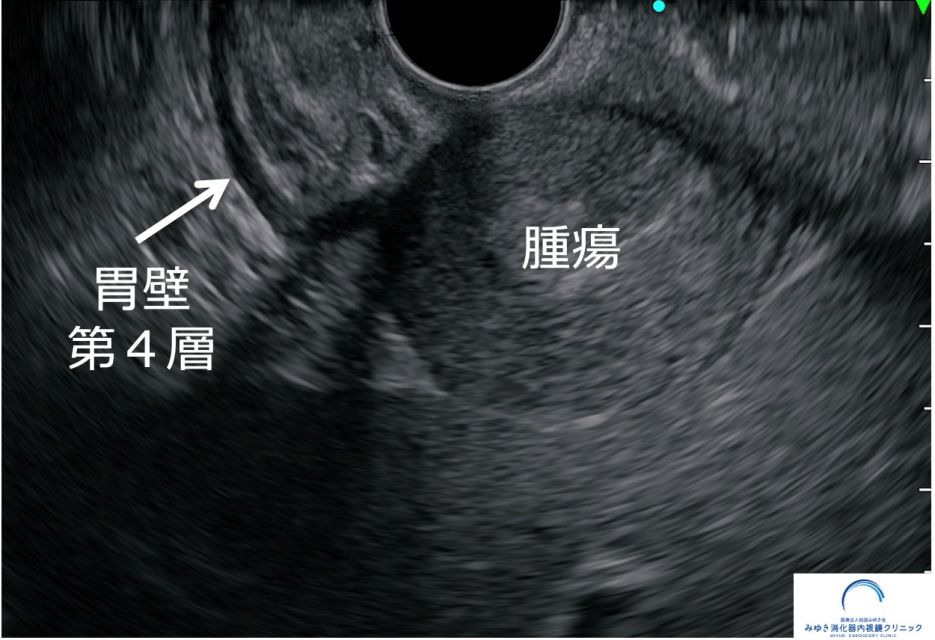

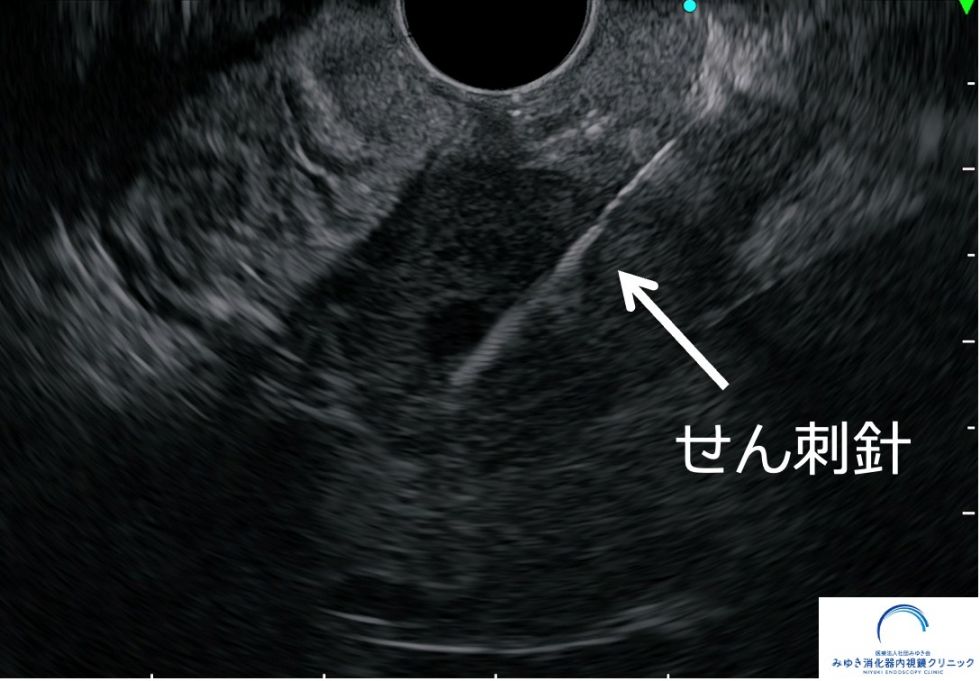

胃粘膜下病変とは、層構造になっている胃の壁の中にできる「ふくらみ」や「しこり」のような病変のことを指します。以前は「胃粘膜下腫瘍(しゅよう)」と呼ばれていましたが、すべてが腫瘍(できもの)とは限らないため、現在では「胃粘膜下病変」という言い方が一般的になっています。

この中には良性のものから、まれに悪性のものまでさまざまな種類があり、原因によって治療の必要性や経過観察の方法が変わってきます。正確な診断のためには、内視鏡検査や超音波内視鏡などの精密検査が必要となります。

胃粘膜下病変(腫瘍)(胃内視鏡検査)

胃壁第4層内にある腫瘍(超音波内視鏡検査:左と同一症例)

胃壁第4層内にある腫瘍(超音波内視鏡検査:上と同一症例)

胃粘膜下腫瘍に対する超音波内視鏡下せん刺吸引法(EUS-FNA:上と同一症例)。

胃消化管間質性腫瘍(GIST)と診断されました。

胃粘膜下病変の詳細についてはこちら

https://miyuki-cl.com/column/今月の1例:胃粘膜下腫瘍(gist)/

TOP