消化器内科・内視鏡科

- 多摩市連光寺1-8-3

042-372-4853

042-372-4853

院長コラム

COLUMN

042-372-4853

042-372-4853COLUMN

「胃底腺型胃がん」・・・この病名をお聞きになったことはありますか?

おそらく多くの方は初めて耳にする名前かもしれません。

実は医療の世界でも、胃を専門としない医師には馴染みの薄い疾患なのです。

この胃底腺型胃がんが世界で初めて日本から報告されたのは、ごく最近の今世紀に入ってからのこと。比較的新しいタイプの胃がんなのです。

しかし近年、内視鏡専門医の間でこのがんへの認識が広まりつつあり、発見される症例も徐々に増加しています。

今回は当院で経験した実際の症例をもとに、この胃底腺型胃がんについてわかりやすく解説していきます。

80代女性の方です。

以前にピロリ菌の除菌歴があり、定期的に胃カメラを受けています。

当院で胃カメラでは、慢性胃炎と胃ポリープを認め、ピロリ菌除菌後の胃にとして典型的な所見でした。

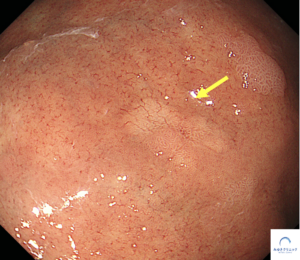

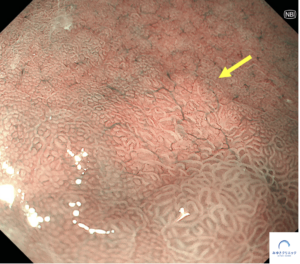

しかし、さらに注意深く観察を続けたところ、胃の上部(胃体上部)にわずか7mmの「褪色域」(周囲より色が薄くなっている部位)を発見しました。

<NBI観察>

この部分から組織を採取して検査したところ、Group 5(悪性・がん)の診断とされました。

このため、患者さんには総合病院で内視鏡的粘膜剥離術(ESD)という内視鏡を使ってがんを切除する治療を受けていただきました。

最終的な病理検査では、特殊な染色検査(免疫染色)でペプシノーゲンという物質が陽性となり、「胃底腺型胃がん(主細胞型)」と確定診断されました。

胃底腺型胃がんとは、2010年に順天堂大学の上山先生と八尾先生らが世界で初めて提唱された、比較的新しいタイプの胃がんです。

胃の内側を覆う粘膜(胃カメラで観察できる部分)の大部分は、「胃底腺粘膜」と呼ばれています。

この胃底腺粘膜は、表面から「腺窩上皮」、「頸部粘液性細胞」、そして「胃底腺細胞」という層構造で構成されています。

さらに胃底腺細胞は、次の3種類の細胞に分けられます。

・壁細胞:胃酸を分泌する細胞

・主細胞:消化酵素(ペプシン)の元となる物質(ペプシノーゲン)を作る細胞

・内分泌細胞:ホルモンを作る細胞

胃底腺型胃がんとは、この中の「壁細胞」あるいは「主細胞」が腫瘍化(がん化)したものを指します。

胃底腺型胃がんには、一般的な胃がんとは異なる重要な特徴があります。

最も注目すべき点は、ピロリ菌感染のない健康な胃粘膜に発生することが多いという点です。

通常の胃がんではほとんどの場合、ピロリ菌感染が発症に深く関わっていますが、胃底腺型胃がんはこのパターンに当てはまりません。

むしろ「キレイな胃」と呼ばれる、ピロリ菌のない健康な状態の胃に発生する傾向があります。

幸いなことに、胃底腺型胃がんは一般的に悪性度が低い腫瘍として分類されており、内視鏡による切除で完治が期待できます。

しかし、この胃がんは比較的新しく認識された疾患であるため、長期的な経過については、今後さらなる研究や症例の蓄積が必要とされています。

<参考文献>

野中 康一ほか.上部・下部消化管内視鏡診断㊙︎ノート 2.医学書院, 2018.

上山 浩也ほか.消化器内視鏡 2022;34:227-34.