消化器内科・内視鏡科

- 多摩市連光寺1-8-3

042-372-4853

042-372-4853

院長コラム

COLUMN

042-372-4853

042-372-4853COLUMN

膵管内乳頭粘液性腫瘍(以下、IPMN)は、膵嚢胞性疾患の中で最も多い腫瘍です。

その多くは良性ですが、膵がんと関係があるとされています。

そのため、IPMNと診断された場合には、早期に膵がんを見つけるために定期的な経過観察が必要です。

IPMNの経過観察の方法について話題になるのは、以下の点です。

各種ガイドラインでは、IPMNの状態(嚢胞の大きさや壁在結節の有無、膵管の太さ、など)に応じた詳細な経過観察法の指針が出されています。https://miyuki-cl.com/blog/膵管内乳頭粘液性腫瘍(ipmn)の新しい国際診療ガ-4/

しかし実際の臨床の場では、施設や担当医によって経過観察法が大きく異なるのが現状です。

また各種ガイドラインはIPMN自体のがん化(IPMN由来膵がん)の早期発見に重点を置いており、IPMNとは離れた部位に発生するがん(IPMN併存膵がん)については十分に考慮されていません。

今回、紹介する論文は10年以上前のものですが、IPMNの経過観察において定期的な超音波内視鏡がIPMN併存膵がんの発見に極めて有用であることを示しました。

私がアメリカ留学中に近所のスタバでこの論文を読んで、衝撃を受けたことを鮮明に覚えています。

近畿大学からの報告です。

Kamata K, Kitano M, Kudo M, Sakamoto H, Kadosaka K, Miyata T, Imai H, Maekawa K, Chikugo T, Kumano M, Hyodo T, Murakami T, Chiba Y, Takeyama Y. Endoscopy. 2014 Jan;46(1):22-9. PMID: 24218310

・本研究は、IPMNの自然経過、とくに嚢胞の変化や膵がんの発生について各種画像検査を用いて明らかにすることを目指しました

・さらに、様々な画像検査がIPMN由来膵がんとIPMN併存膵がんを診断できるかについても検証します。

・近畿大学でおこなわれた後ろ向きの研究です。

・2001年から2009年の期間にIPMNと診断された167人の患者さんのうち、102人を経過観察の対象としました。

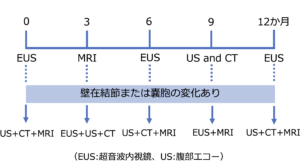

・以下のようなスケジュールで各種画像検査(超音波内視鏡、腹部エコー、CT、MRI)を行い、追跡調査をしました。

・167人のIPMN患者さんのうち、初回診断時に28人(17%)が膵がんと診断されました。膵がんの内訳は、IPMN由来がんが17人、IPMN併存膵がんが11人でした。

・102人を42か月間(約3.5年)*追跡調査しました。(*中央値)

・3人(3%)の嚢胞が増大したため手術をしましたが、全て良性でした。

・壁在結節が出現した例はありませんでした。

・経過観察中に7人(7%)でIPMN併存膵がんが発生しましたが、全て手術可能なステージでした。初回IPMN診断時の嚢胞の大きさは平均13mmでした。

・IPMN由来膵がんは、1例も発生しませんでした。

・IPMN併存膵がんの発生率は、3年で4.0%、5年で8.8%でした。

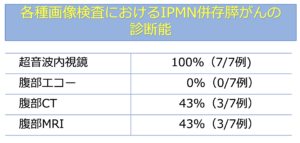

・IPMN併存膵がん7例の各種画像検査の診断能は以下の通りです。

・IPMN併存膵がんは、初回診断時や経過観察中にしばしば発見されます。

・超音波内視鏡は、小さい膵がんを早期発見できるため、IPMNの経過観察において重要な役割を果たします。

この研究で特に注目すべき点が2つあります。

本研究では、IPMNに対して3ヶ月間隔で画像検査を実施した結果、7例の膵がんを全て手術可能な段階で発見しました。

そして経過観察中に発生した膵がんは、全てIPMN併存膵がんでした。

本コラムでも繰り返し指摘していますが、IPMNがある場合には併存膵がんに特に注意が必要です。https://miyuki-cl.com/blog/膵管内乳頭粘液性腫瘍(ipmn)と膵がんの関係とは/

興味深いことに、これらの症例におけるIPMN診断時の嚢胞の大きさは、平均13mmでした。

最新国際診療ガイドラインでは、この程度の大きさのIPMNに対しては18ヶ月に1回の検査が勧められています。https://miyuki-cl.com/blog/膵管内乳頭粘液性腫瘍(ipmn)の新しい国際診療ガ-4/

この研究結果は、ガイドラインに厳密に従った場合、IPMN併存膵がんを早期に発見できない可能性があることを示唆しています。

ただし、本研究での3ヶ月という検査間隔は、日本のIPMN専門施設の間隔と比較しても短いものです(通常6ヶ月〜1年)。

IPMNの最適な経過観察期間については、更なる研究が必要でしょう。

本研究はまた、膵がん診断における超音波内視鏡検査の有用性を改めて証明しました。

これまでの報告でも、CTやMRIと比較して、超音波内視鏡は膵臓の小さな腫瘍を見つける能力に優れていることが指摘されていました。

本研究では超音波内視鏡でIPMN併存膵がんを全て手術可能な段階で見つけていますが、エキスパート2人が半年間隔で検査を行なっての結果です。

実際には、多くの医療機関でこのようは頻度と質の検査を実施することは難しいでしょう。

IPMN経過観察における超音波内視鏡検査の位置付けは定まっておらず、施設によって異なるのが現状です。その理由としては:

・超音波内視鏡が胃カメラや大腸カメラのように普及していない。

・質の高い超音波内視鏡検査ができる熟練した医師が限られていること。

超音波内視鏡検査は膵がんの早期発見に有効な検査です。

今後は、高度な技術を持つ超音波内視鏡専門医の、超音波内視鏡検査が可能な医療機関の増加が重要となるでしょう。

当院では、IPMN患者さんに対して半年ごとに超音波内視鏡検査とMRI検査を交互に実施することで、早期発見の確率を高めています。

この組み合わせにより、それぞれの検査の長所を生かした効果的な経過観察が可能になっています。

<参考文献>

Kamada K, et al. Endoscopy 2014;46:22-9.

Ohtsuka T, et al. Pancreatology 2024;24:1141-51.

Hamada T, et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2024;22:2413-23.e18.