消化器内科・内視鏡科

- 多摩市連光寺1-8-3

042-372-4853

042-372-4853

院長コラム

COLUMN

042-372-4853

042-372-4853COLUMN

3月の超音波内視鏡検査の件数が43件と、当院の過去最高を記録しました。

この増加は、膵臓疾患の早期発見・診断に対する私たちの取り組みの成果と言えるでしょう。

検査の最も多い目的は、膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)あるいは膵嚢胞の精査でした。

当院においては、初めて膵嚢胞を指摘された患者さんには、積極的に超音波内視鏡検査をお勧めしています。その理由は主に以下の2点です:

・膵嚢胞の種類を正確に判別するため

・膵嚢胞以外に膵腫瘍(膵がんや神経内分泌腫瘍)などないか確認するため

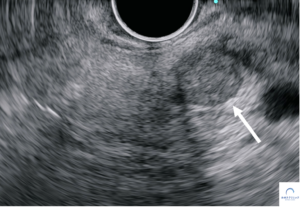

他院で膵嚢胞を指摘され、当院にて超音波内視鏡検査を施行。膵嚢胞以外に、10mmの膵腫瘤を認めました。超音波内視鏡ガイド下穿刺細胞診を行い、膵がんと診断。手術をしていただき、ステージ1でした。

前コラムでも触れましたが、IPMNの診断・経過観察における超音波内視鏡検査の役割はまだ確立されていません。

最新の国際診療ガイドラインでは、超音波内視鏡検査は「悪性化の危険性が高い因子」と「悪性化の懸念される所見」が疑われる場合には実施することを推奨しています。

しかしこの推奨は嚢胞(IPMN)自体のがん化(IPMN由来膵がん)を念頭においたもので、IPMN併存膵がんについては十分に考慮されていないという問題点があります。

本コラムで以前から指摘しているように、日本においてはIPMN患者さんが特に注意すべきなのはIPMN併存膵がんです。(https://miyuki-cl.com/blog/膵管内乳頭粘液性腫瘍(ipmn)と膵がんの関係とは/

https://miyuki-cl.com/blog/今月の1例:膵管内乳頭粘液性腫瘍(ipmn)併存膵が/)

これはIPMN(嚢胞)とは別の部位に発生する膵がんで、その早期発見には超音波内視鏡検査が有効とされています。(https://miyuki-cl.com/blog/論文紹介:膵管内乳頭粘液性腫瘍の経過観察法―/)

このような背景から、当院では膵嚢胞・IPMN患者さんの診断・経過観察において超音波内視鏡検査を積極的に活用し、膵がんの早期発見・治療に取り組んでいます。

2025年4月 KITY会の開かれた中目黒にて